前回の更に続きとなります。

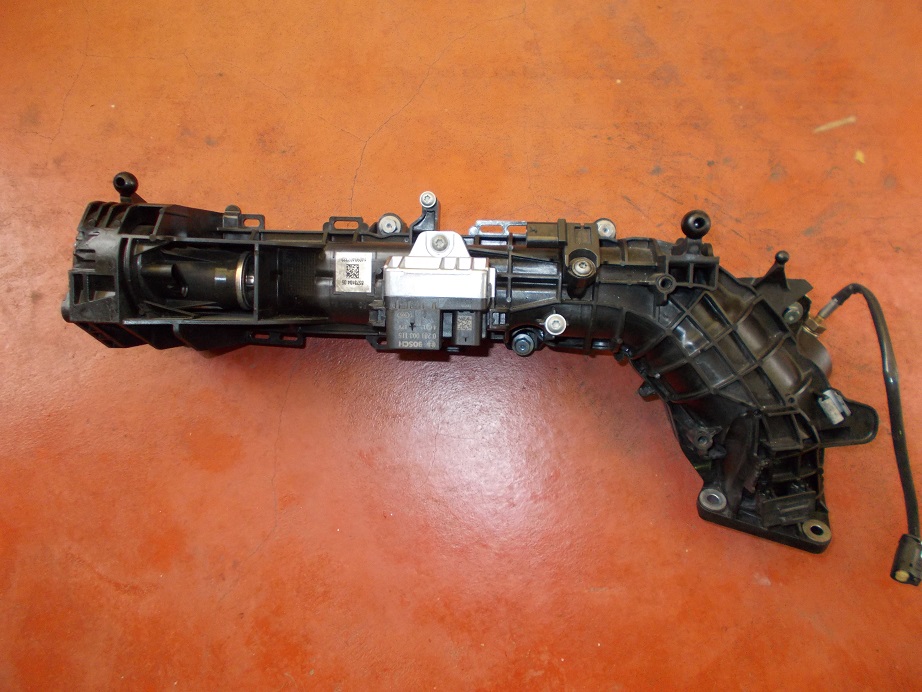

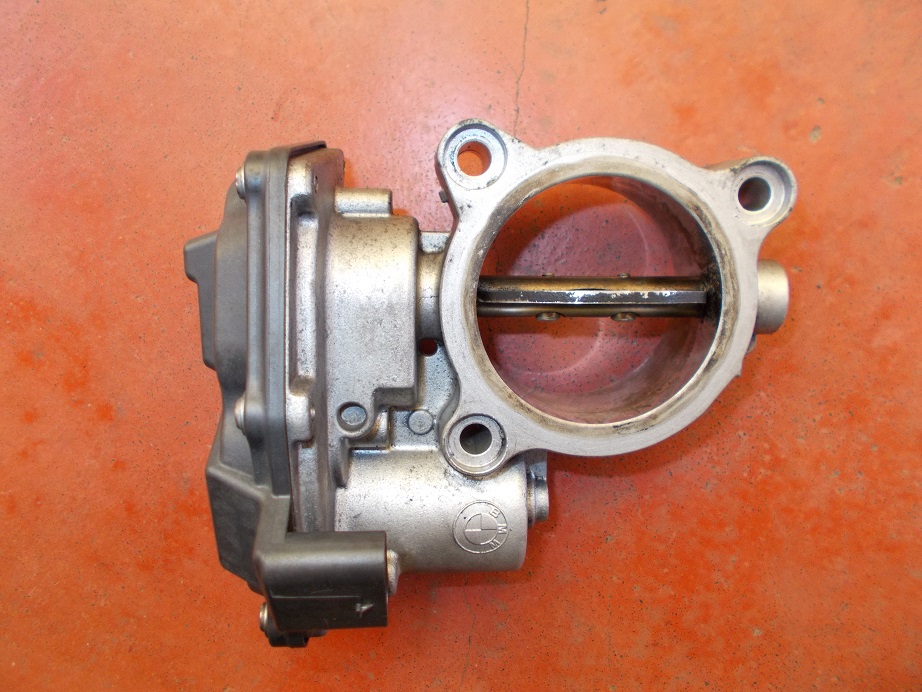

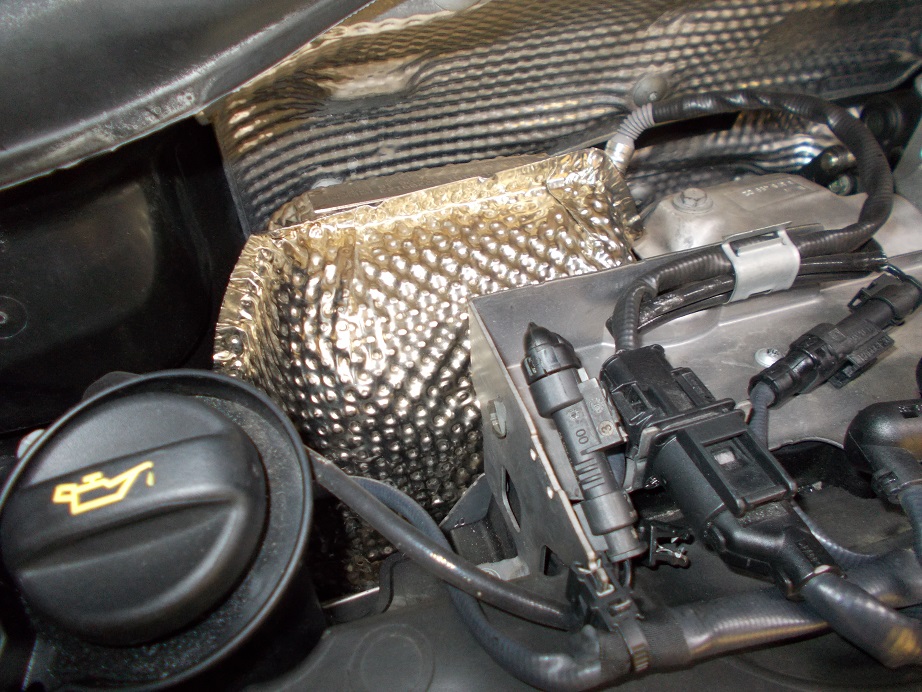

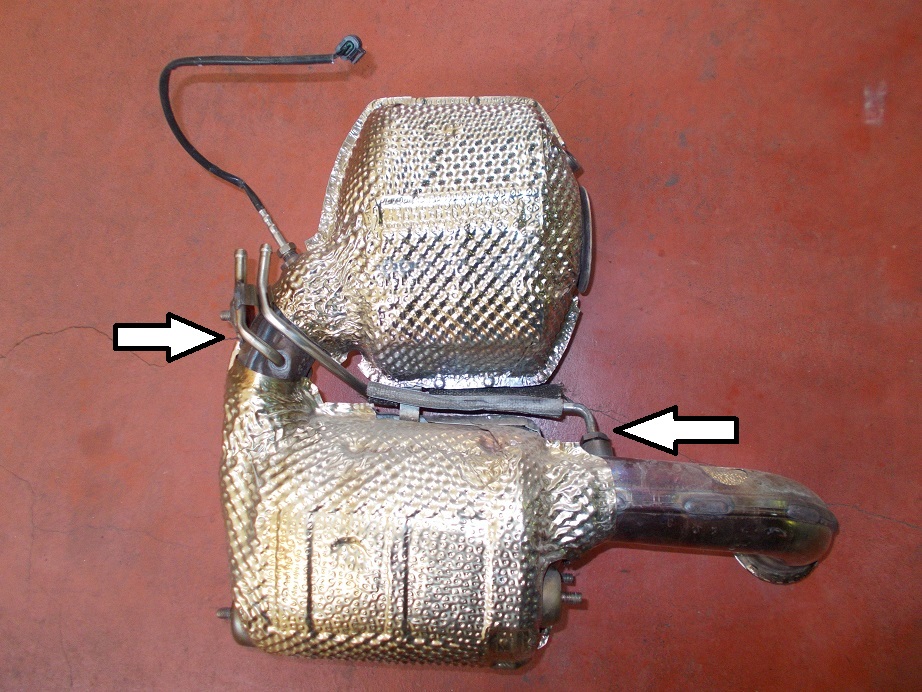

こちらが取り外す事が出来た「パティキュレートフィルター」です。

最終的には、どうやって外せたかというと…

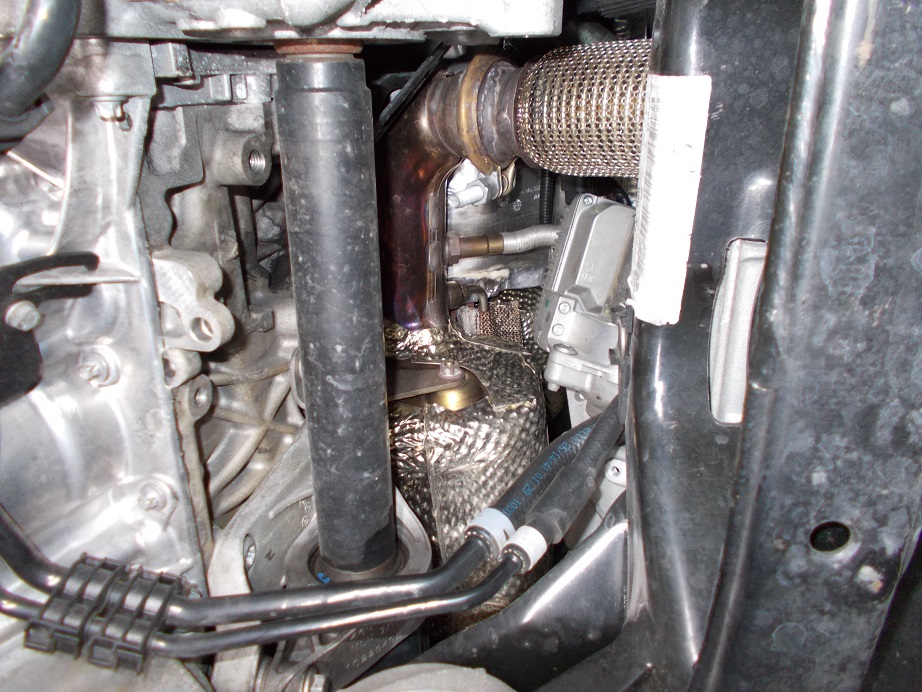

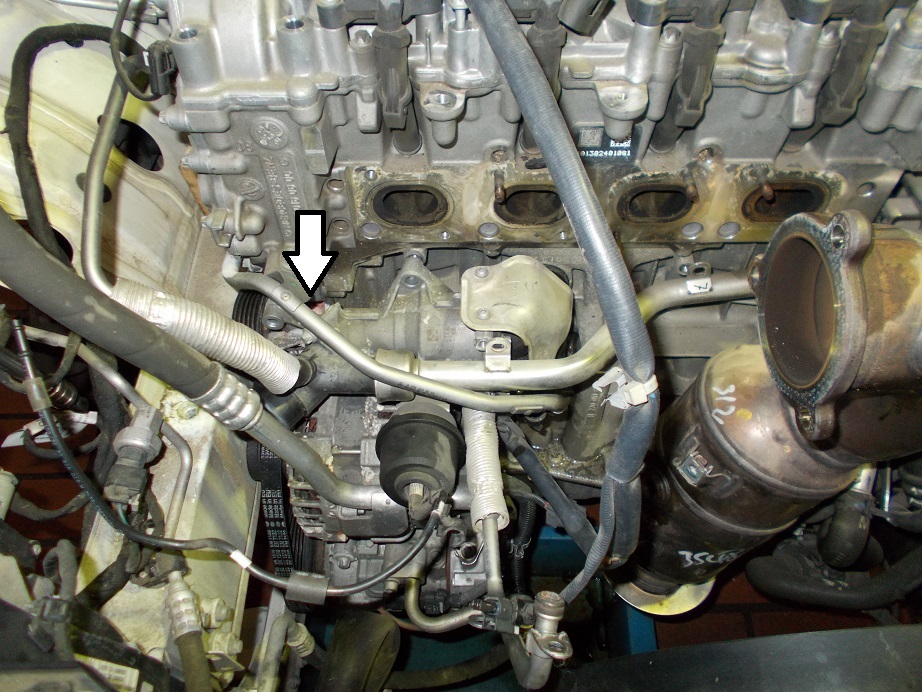

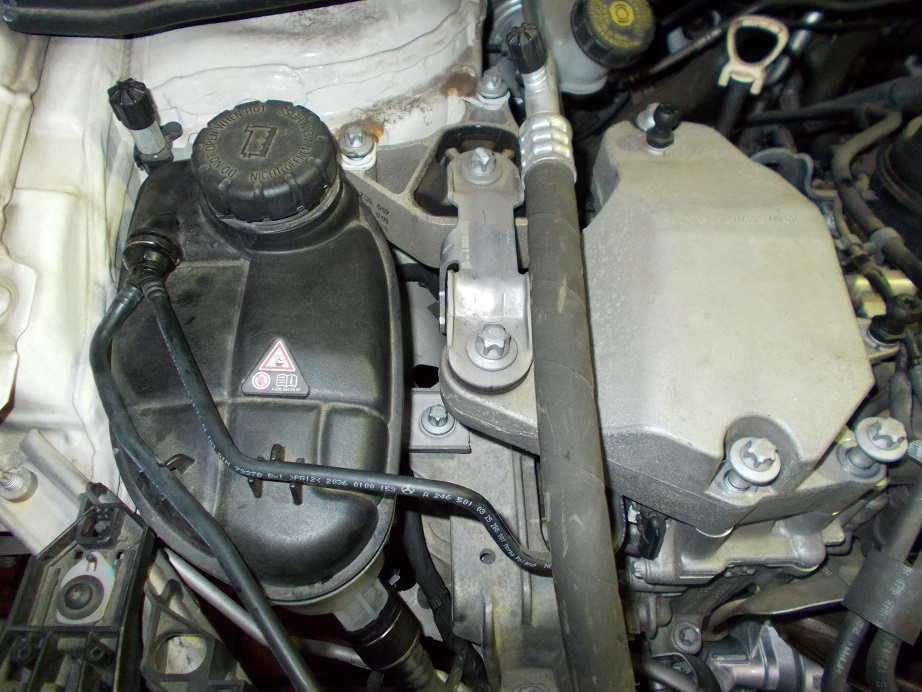

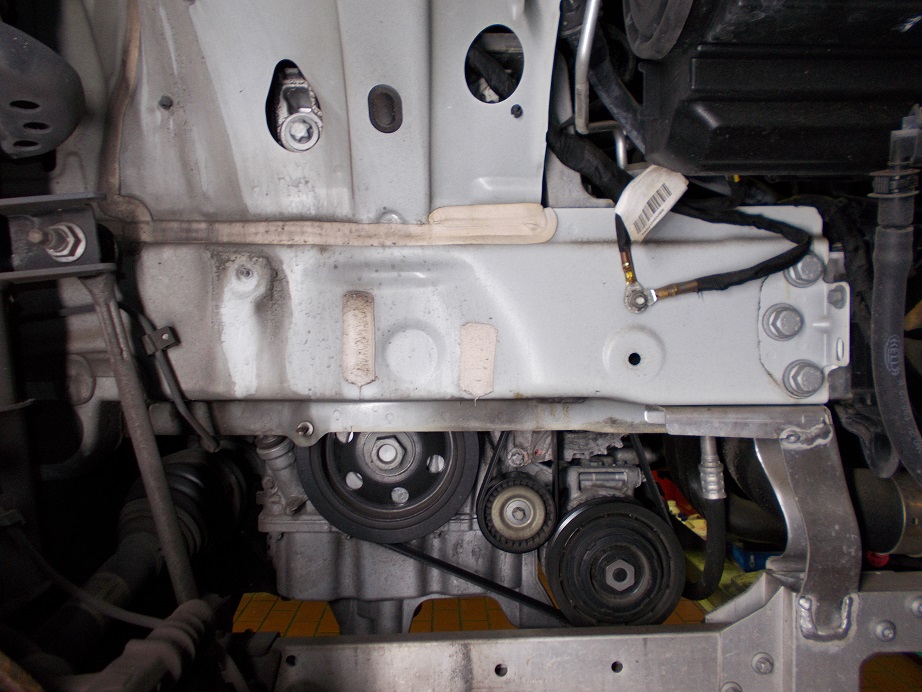

ディーラーさんが言っていた「上から取り外す」事は出来ませんでした(泣)

何故かというと、このフィルターの大きさから分かるように、そんな「スペース」ありません!

では、どうしたかというと…

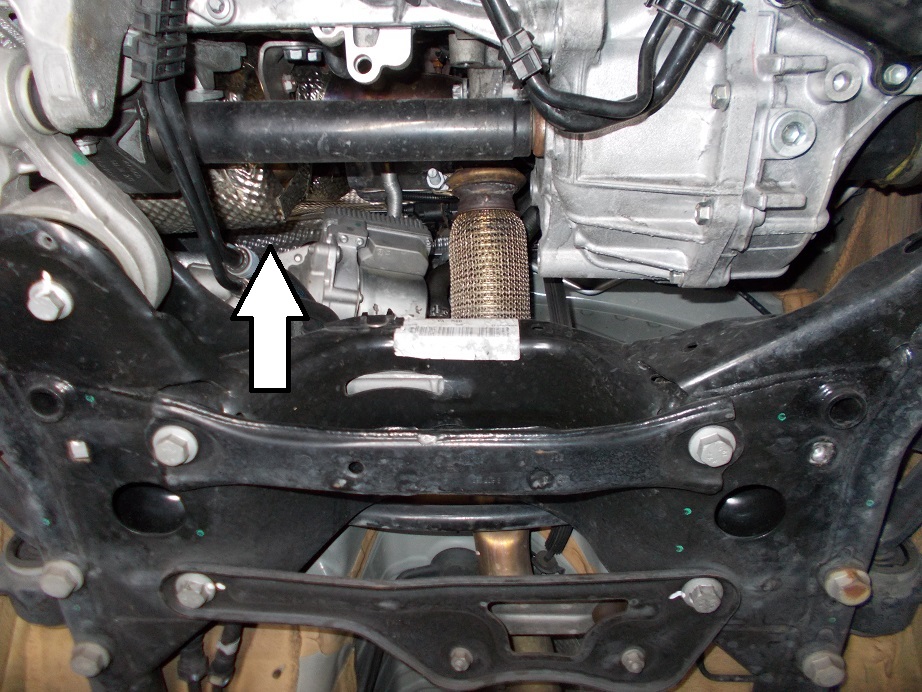

答えはこちら↓↓↓

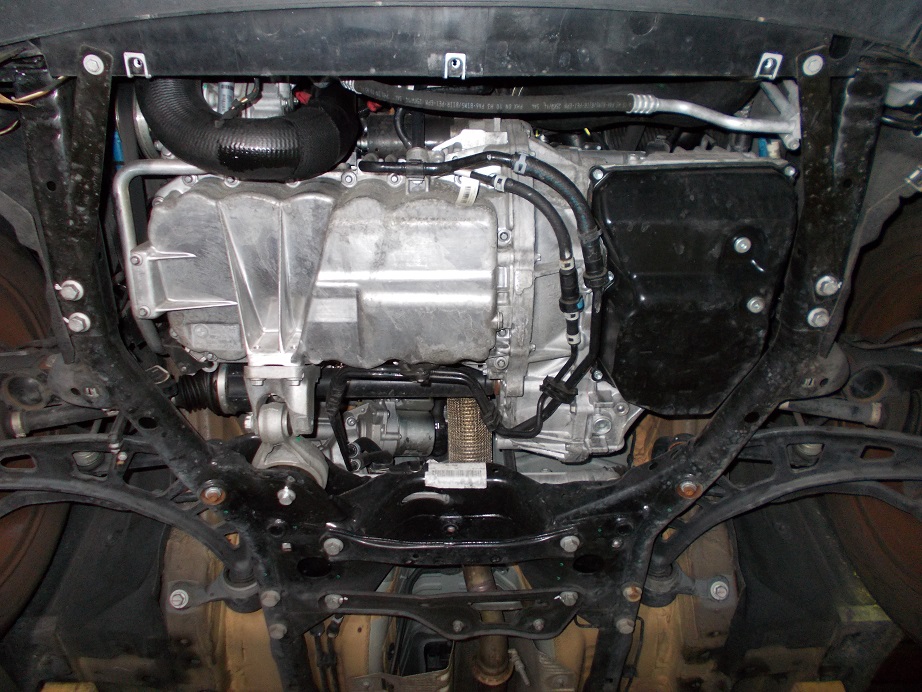

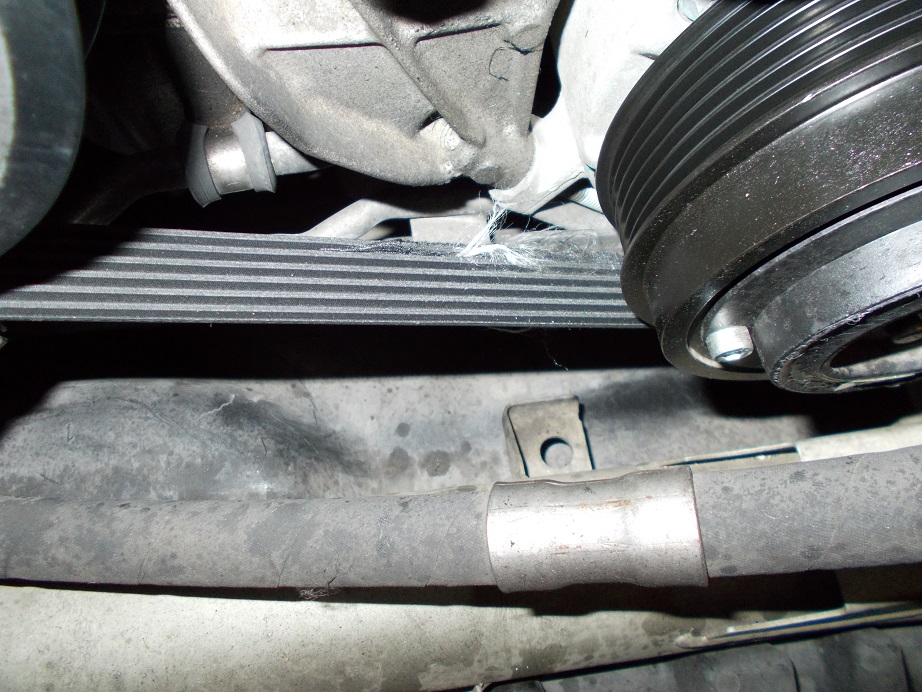

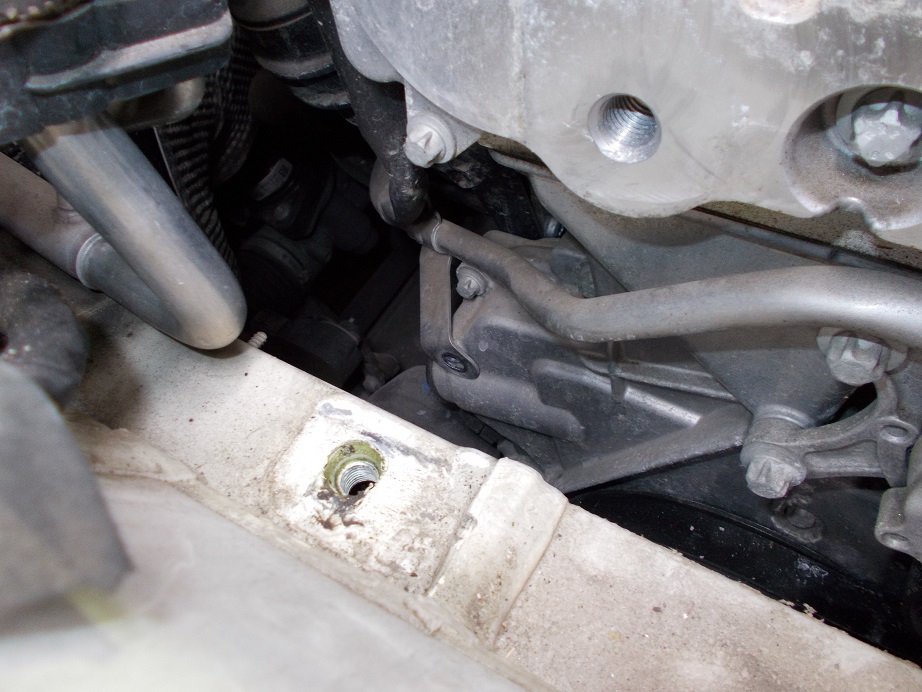

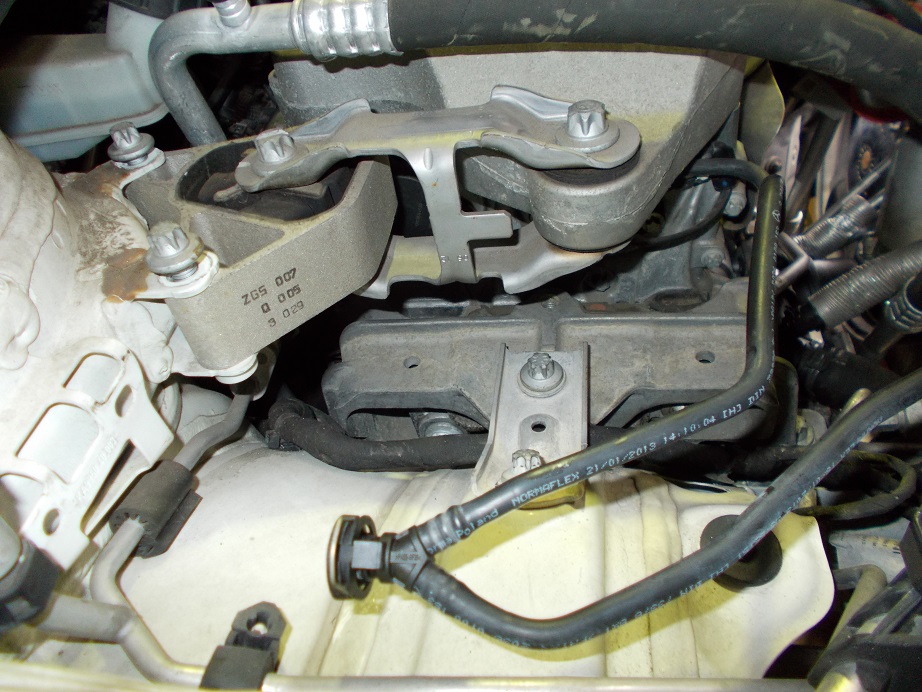

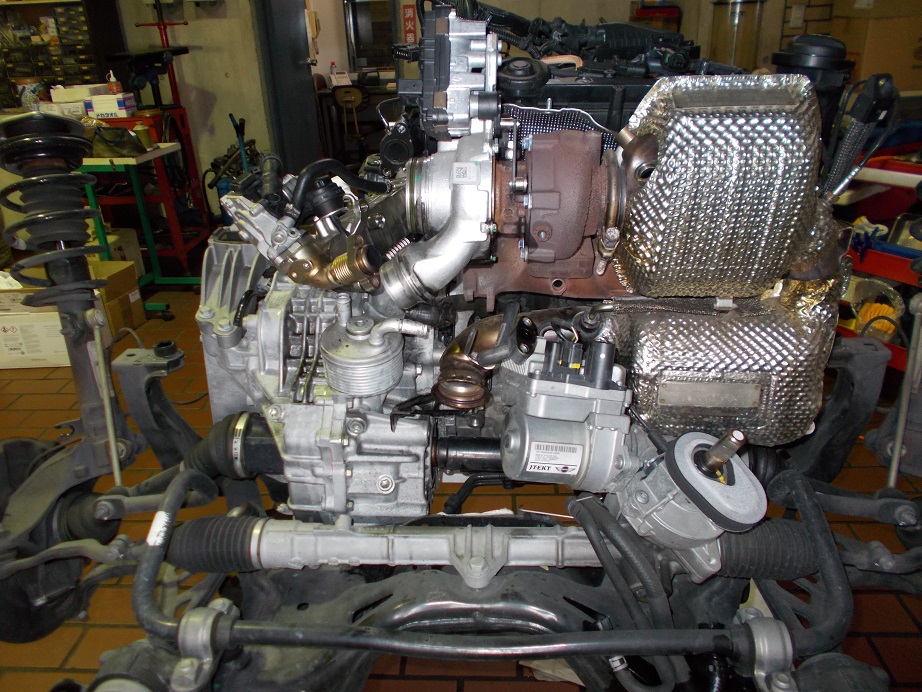

サブフレームと一緒にエンジン降ろしました(汗)

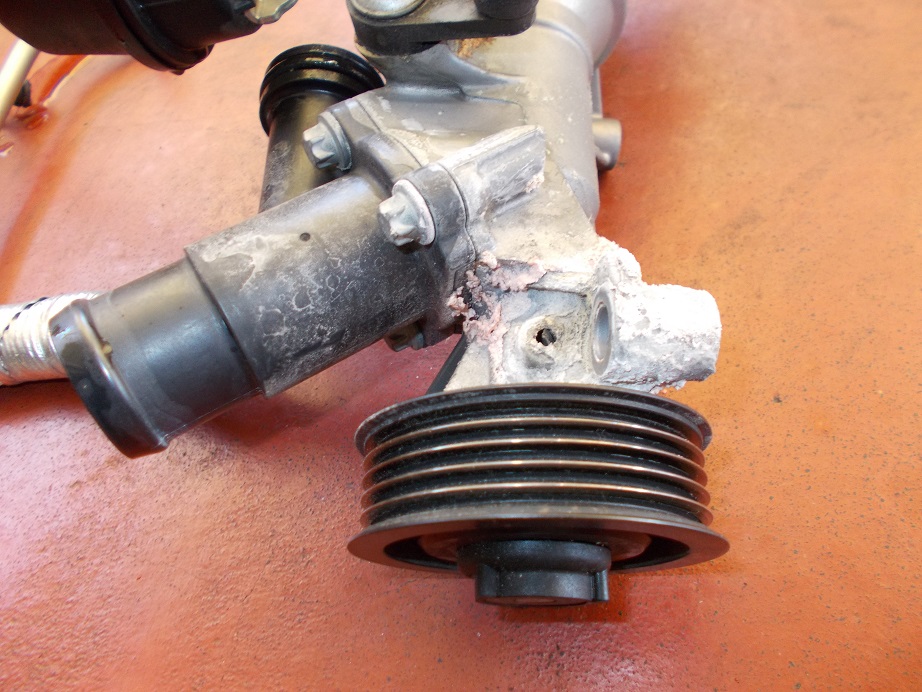

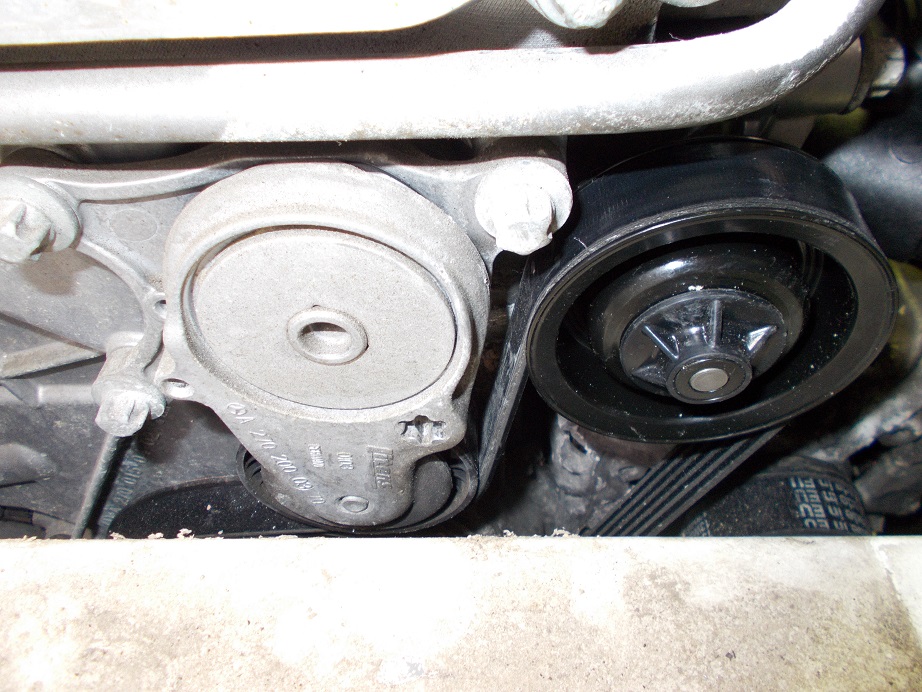

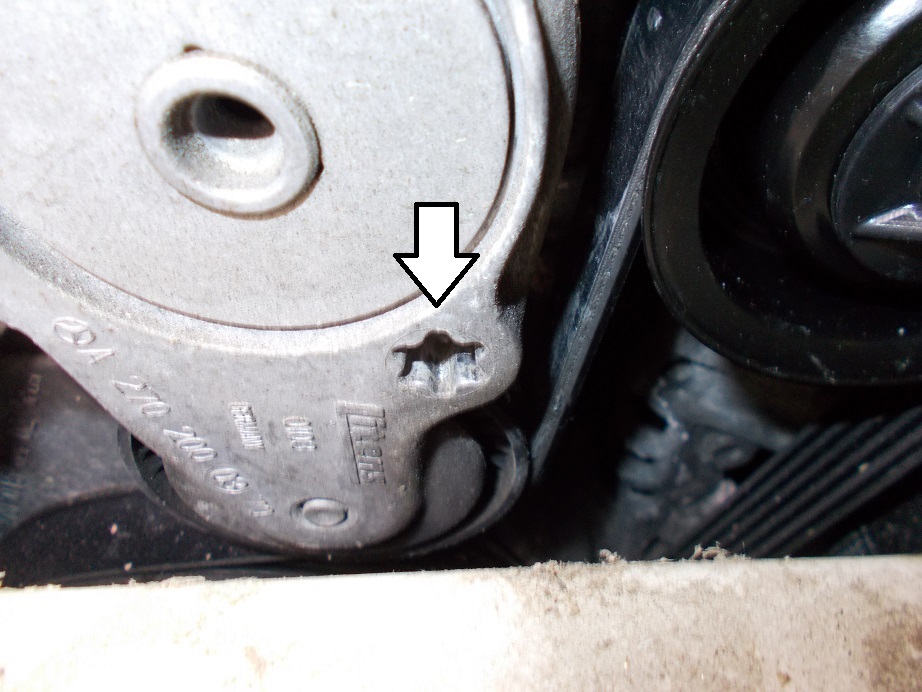

パティキュレートフィルターの状態がこちら↓↓↓

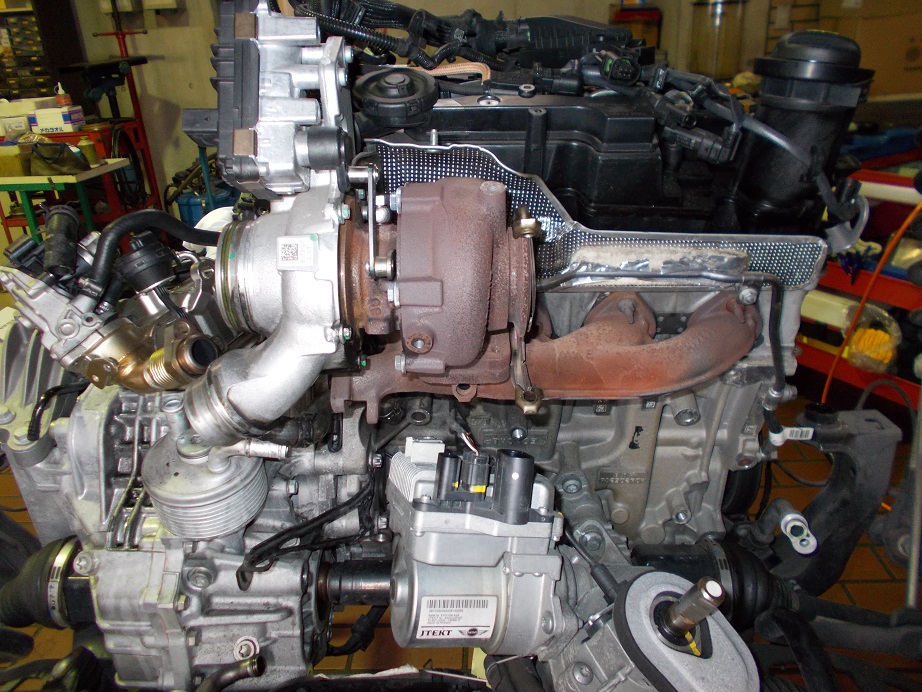

まず、ターボチャージャーが外れないんですよね(汗)

作業マニュアルにも、そう記載されてはいるんですが…

当然、この状態でエキゾーストマニホールドは外れませんので。

結果として、エンジン降ろさないとダメって事になった訳です。

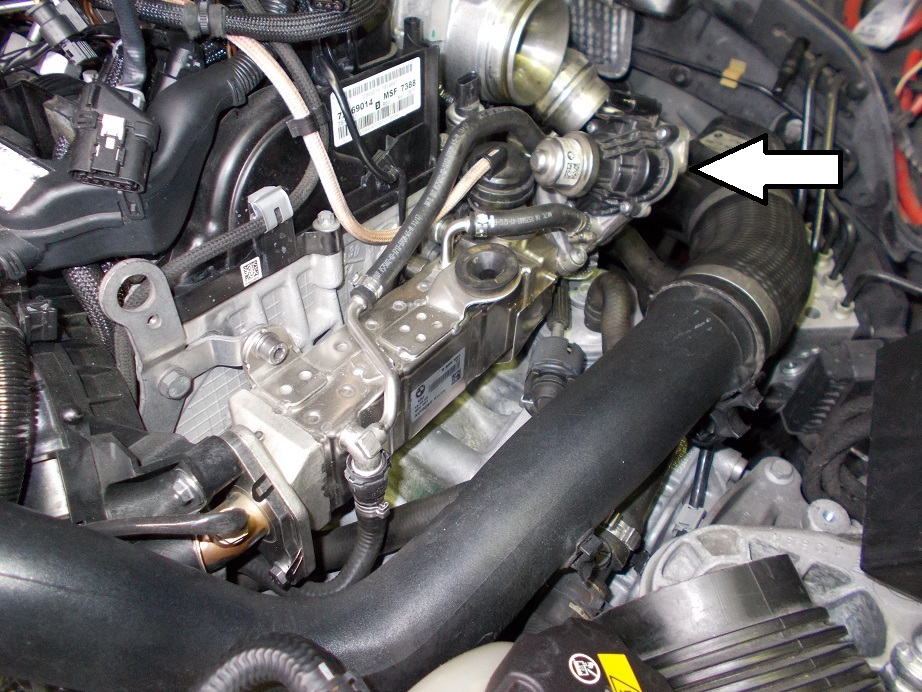

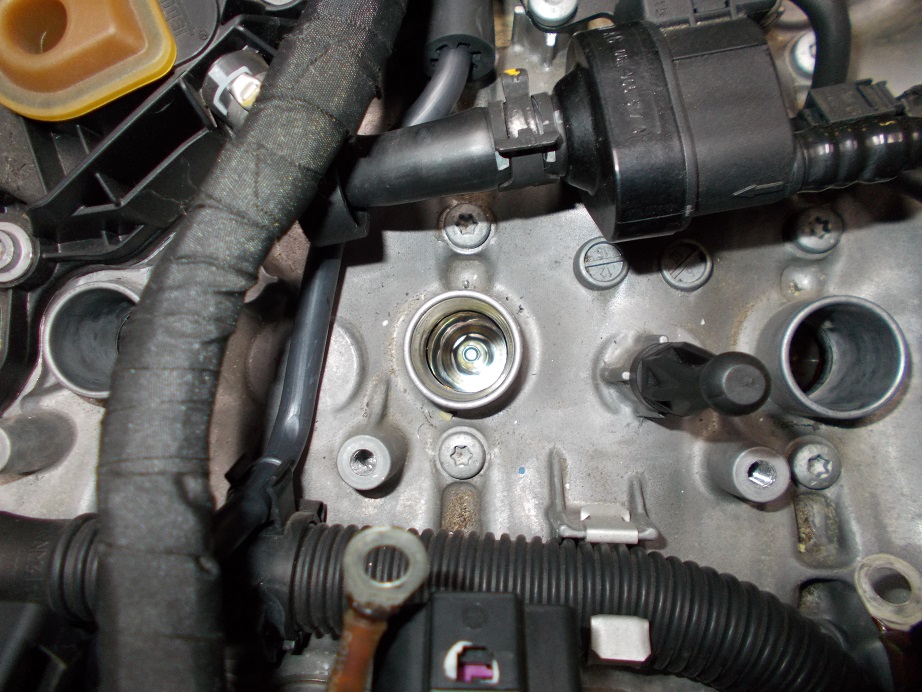

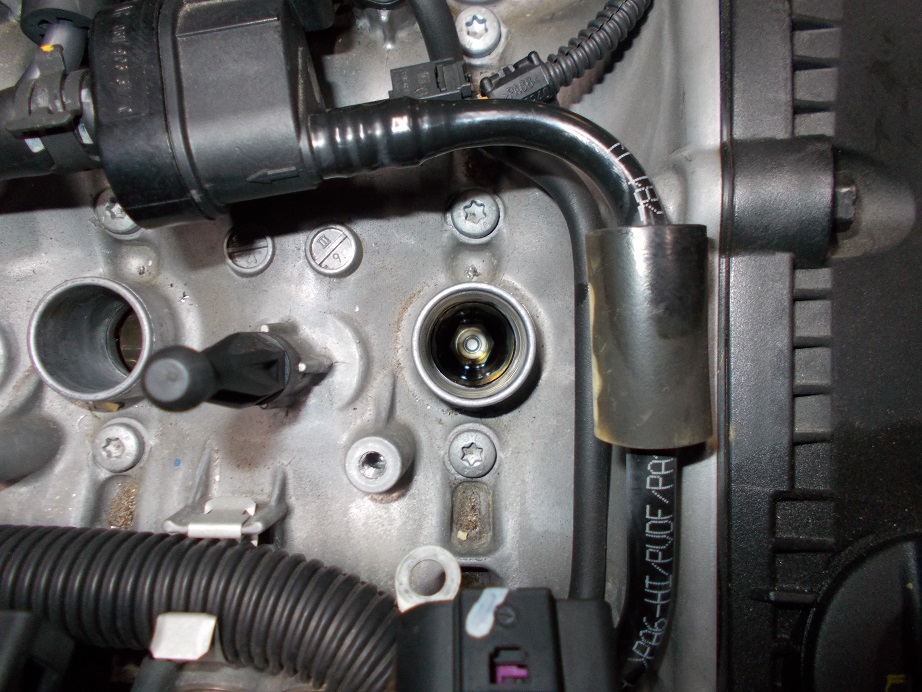

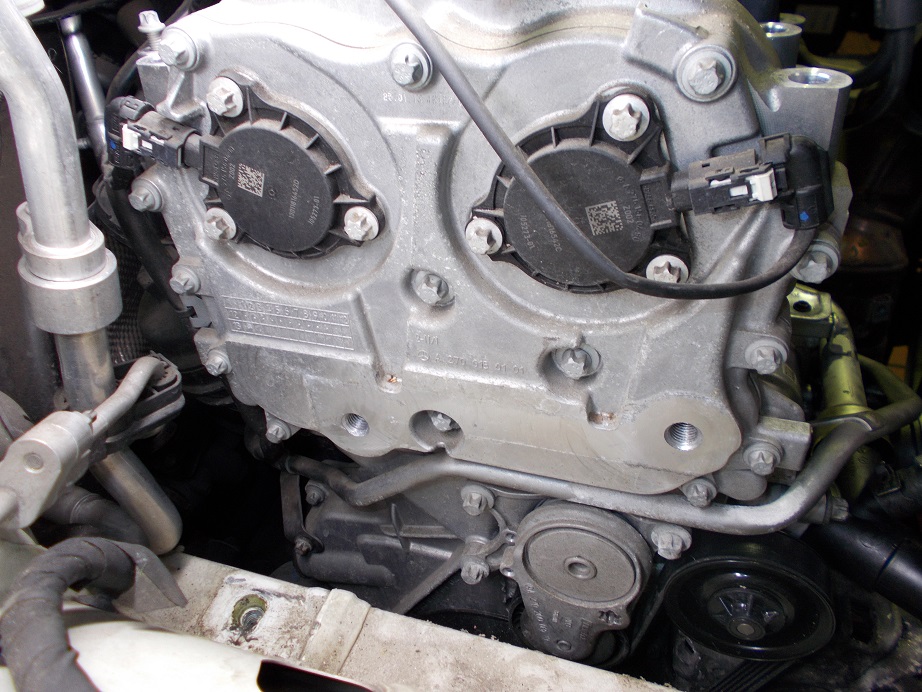

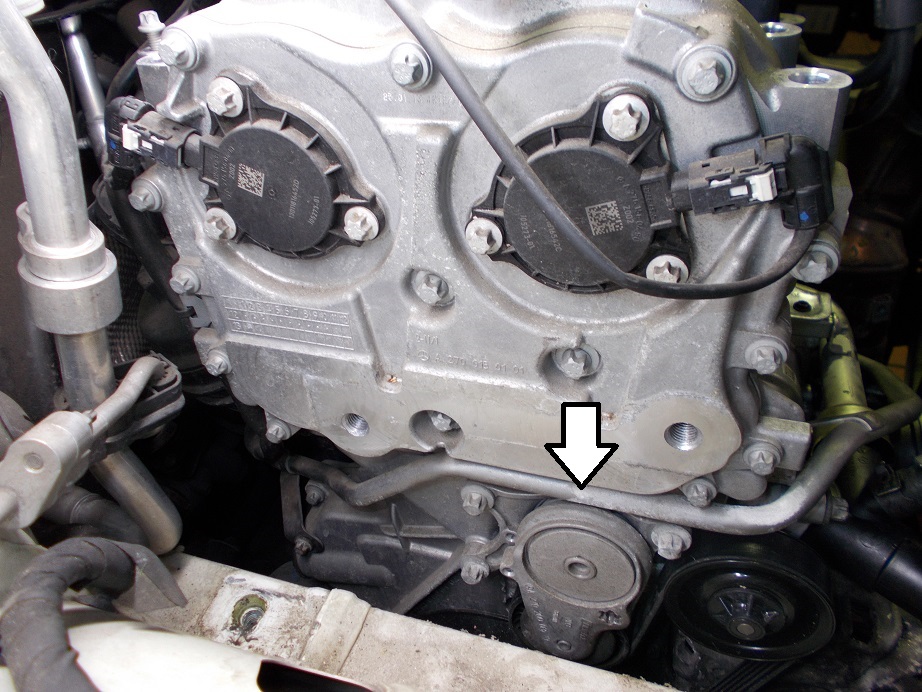

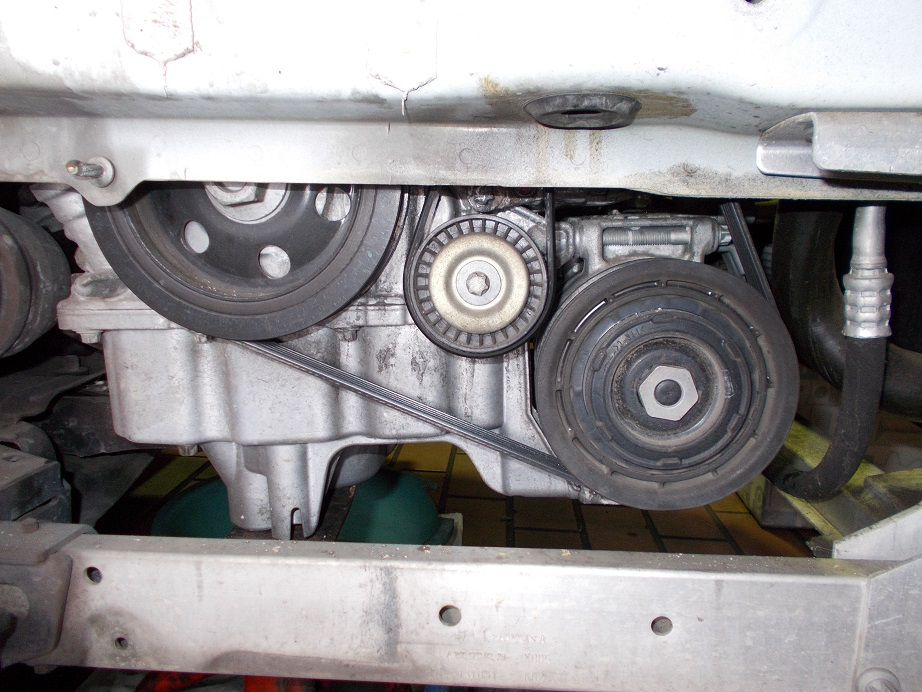

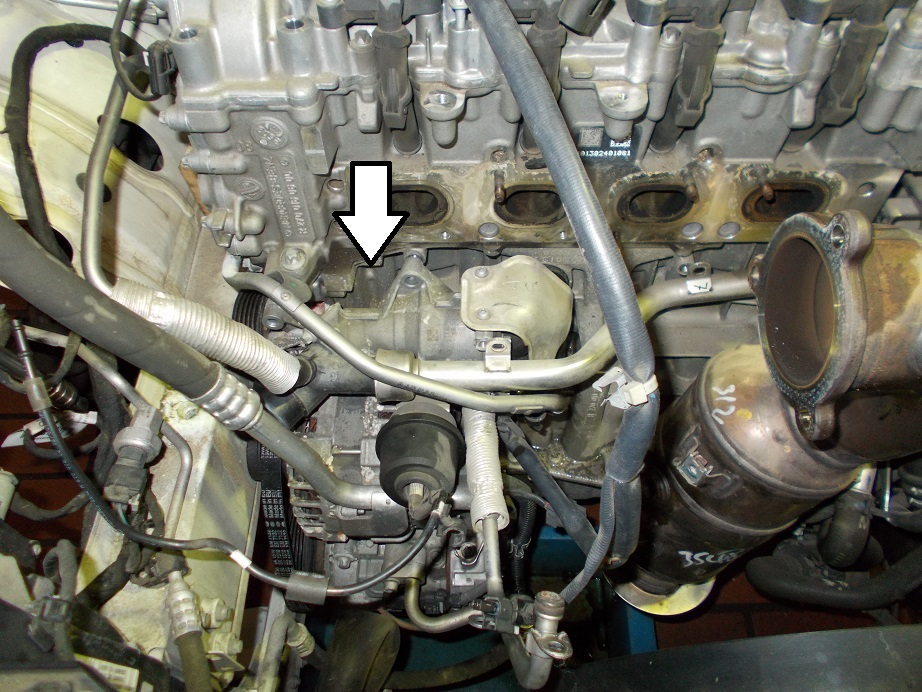

パティキュレートフィルターが外れた状態がこちら↓↓↓

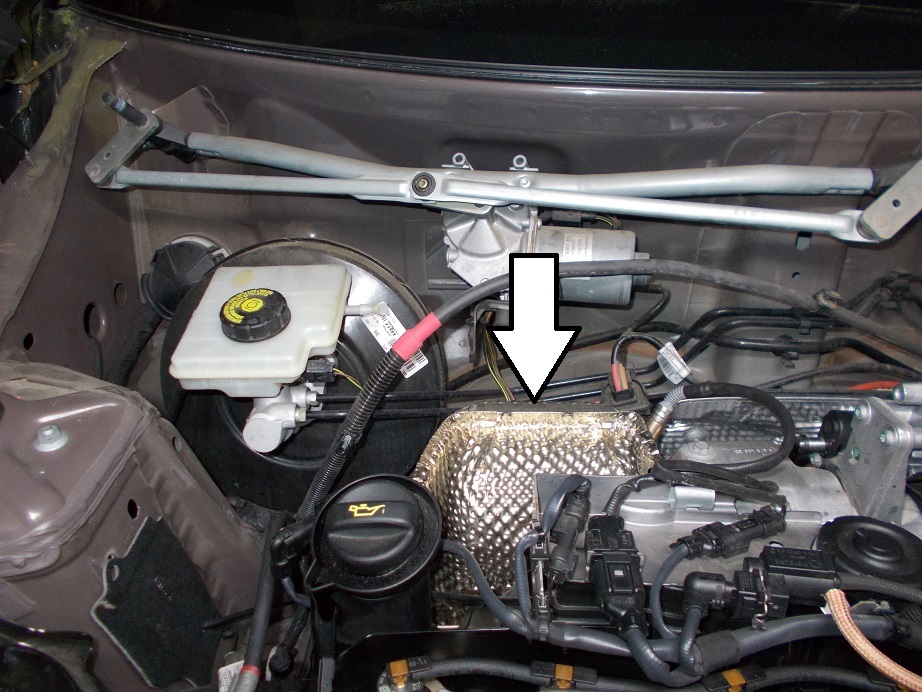

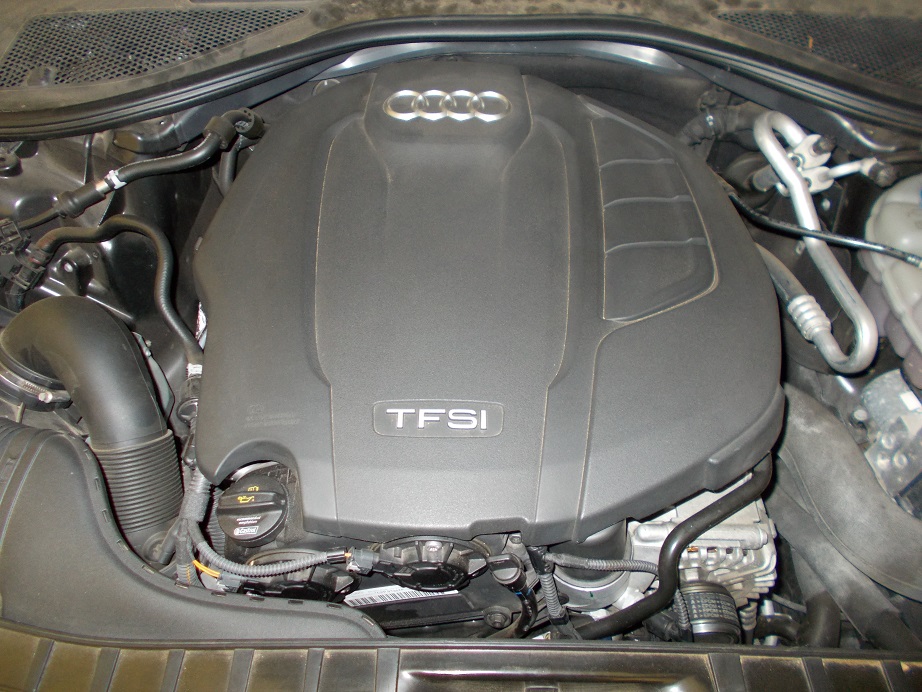

この状態でエンジンルームに戻すと、こうなります。

ドン!↓↓↓

これじゃ、パティキュレートフィルターが上から出てくる訳が無いですよね。

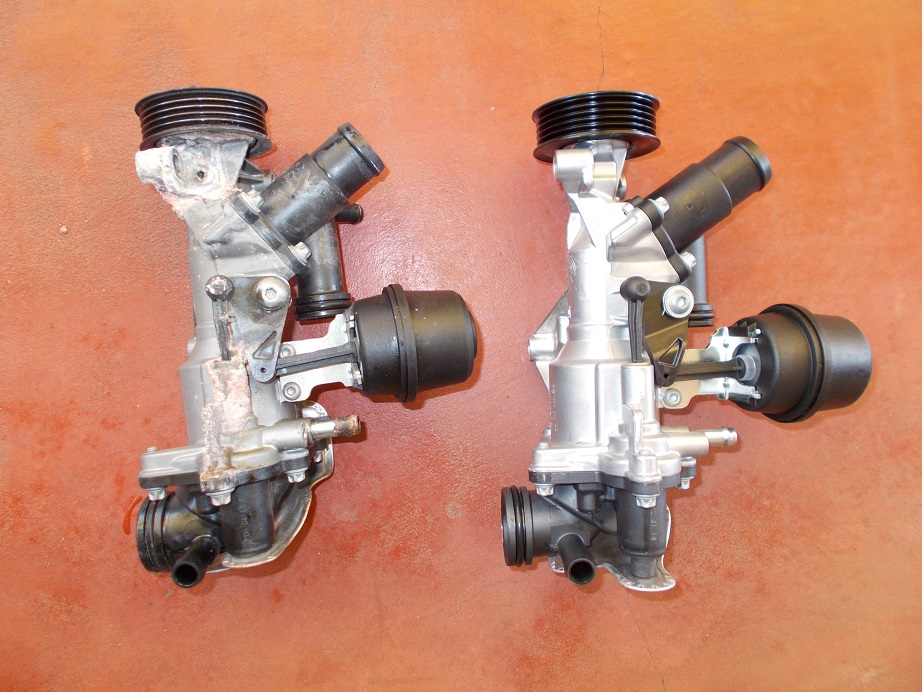

ちなみに上側の部分が触媒で、下側の部分がパティキュレートフィルターとなります。

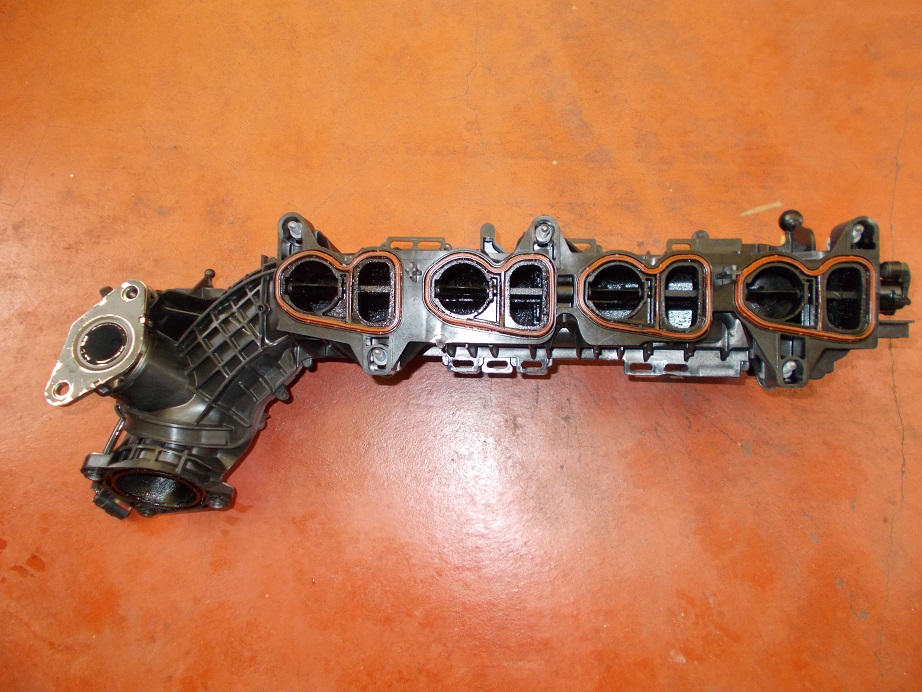

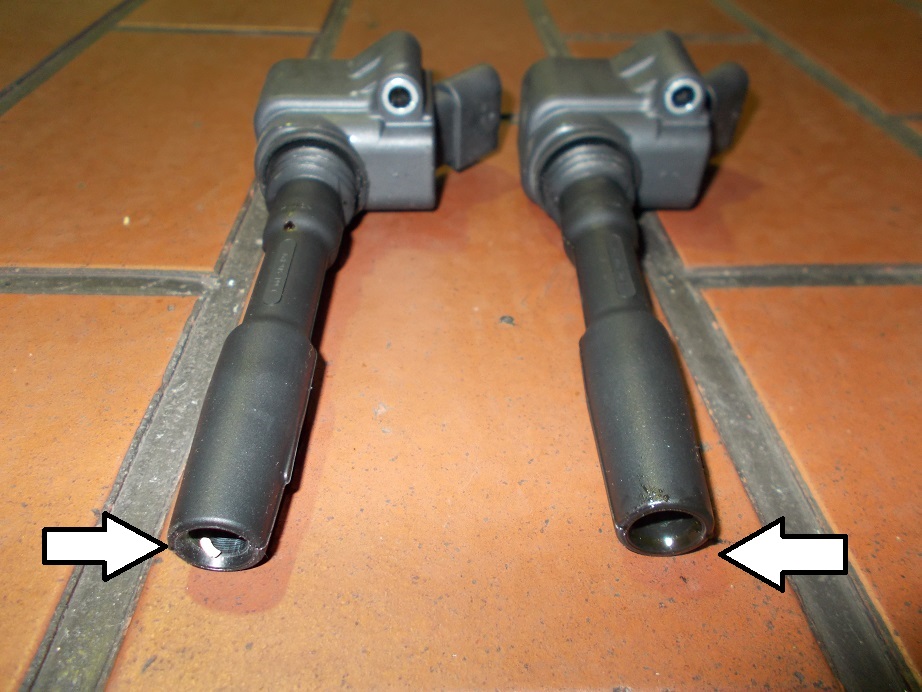

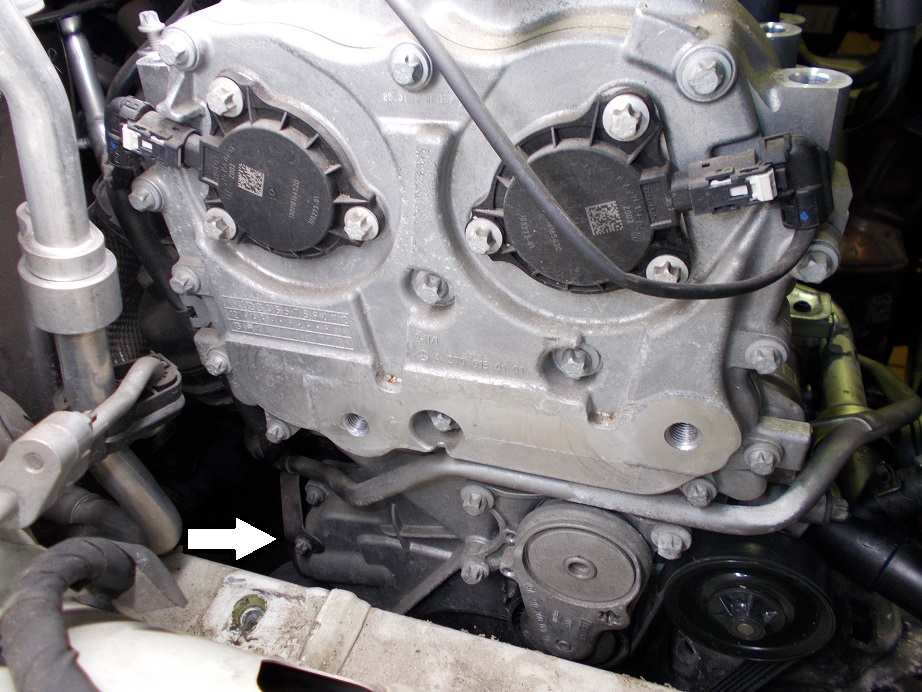

裏返してみると分かりやすいでしょうか。

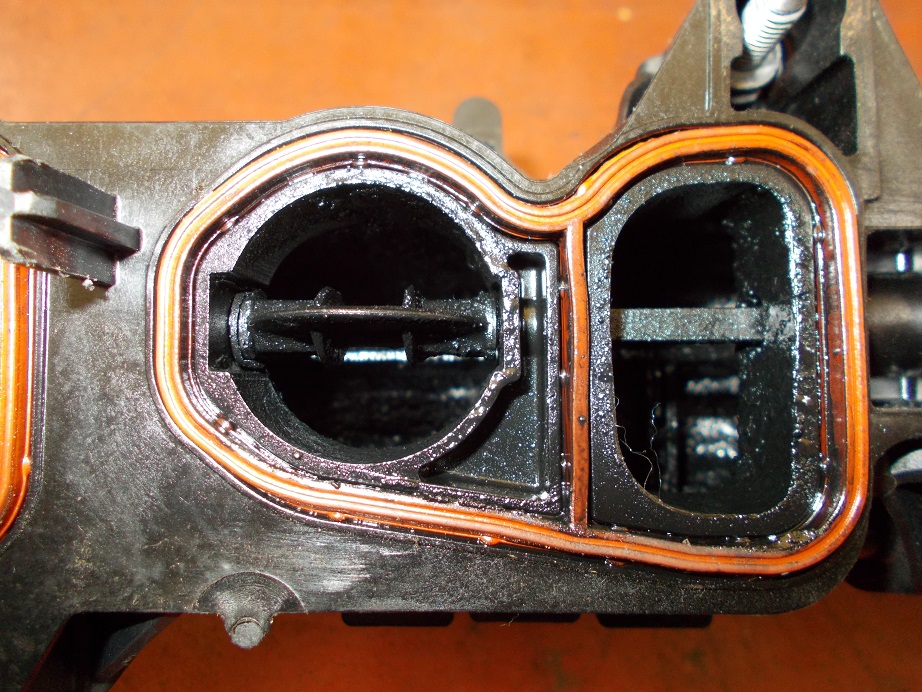

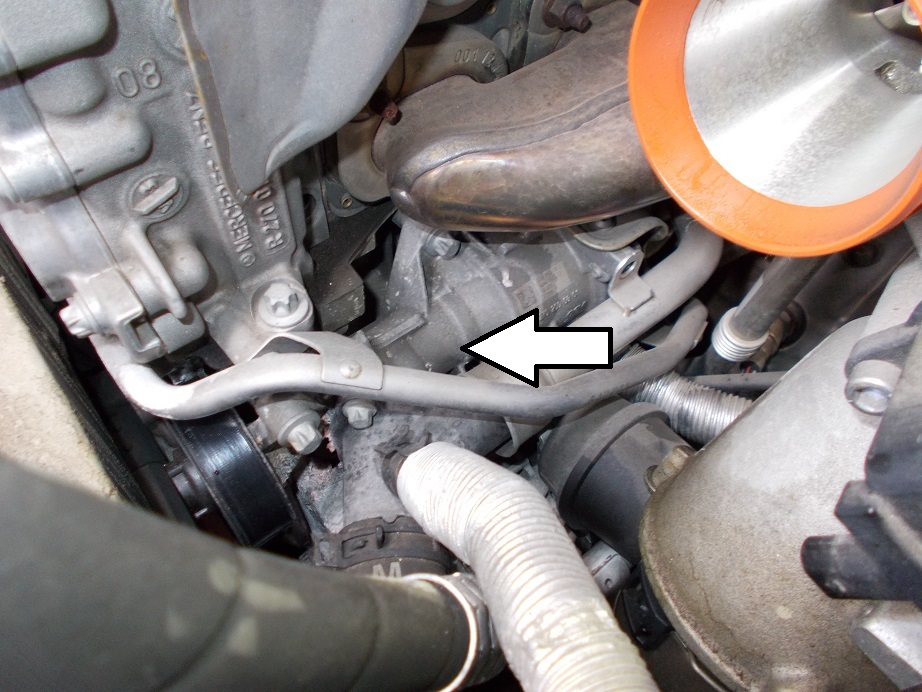

見ての通りですが、左側の矢印のパイプが入口側。

右側のパイプが出口側になっています。

両方のパイプの先にはプレッシャーセンサーが配置されていて、フィルター内部の詰まり具合を監視しています。

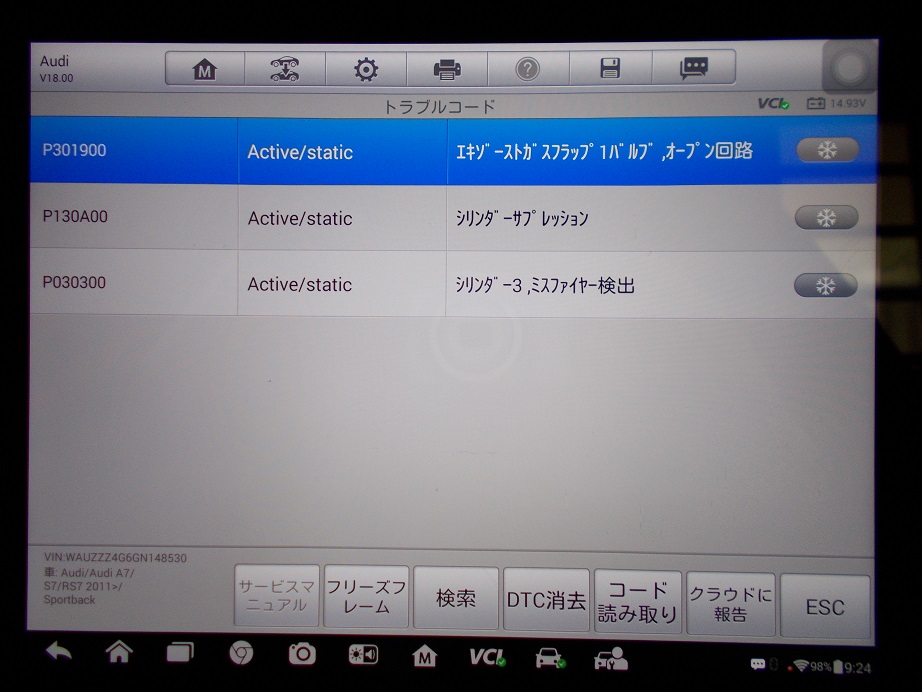

それに反応して、このような警告メッセージを点灯させるのです。

この後、取り外したパティキュレートフィルターは、修理してくれる業者さんへ。

パティキュレートフィルターが戻って来て、組み上げて完成です。

エンジン掛けた後↓↓↓

警告メッセージは点灯しなくなりました。

なかなか大変な作業でした。

ディーゼルエンジンを載っている方は、いつか必ず出会う修理です。

決して安くはない修理ですので。

ご覚悟下され~(汗)

※注意!

ここに掲載致しました、パティキュレートフィルター本体の修理に関しては、弊社が直接、依頼した訳ではないため、申し訳ございませんが、お問い合わせ頂いても回答は出来ません。

インターネットなどを活用して、お住まいに近い業者さんを探して頂き、直接ご相談下さい。