整備日記

ブログ一覧

なかなか大変な作業でしたPart2③

前回の更に続きとなります。

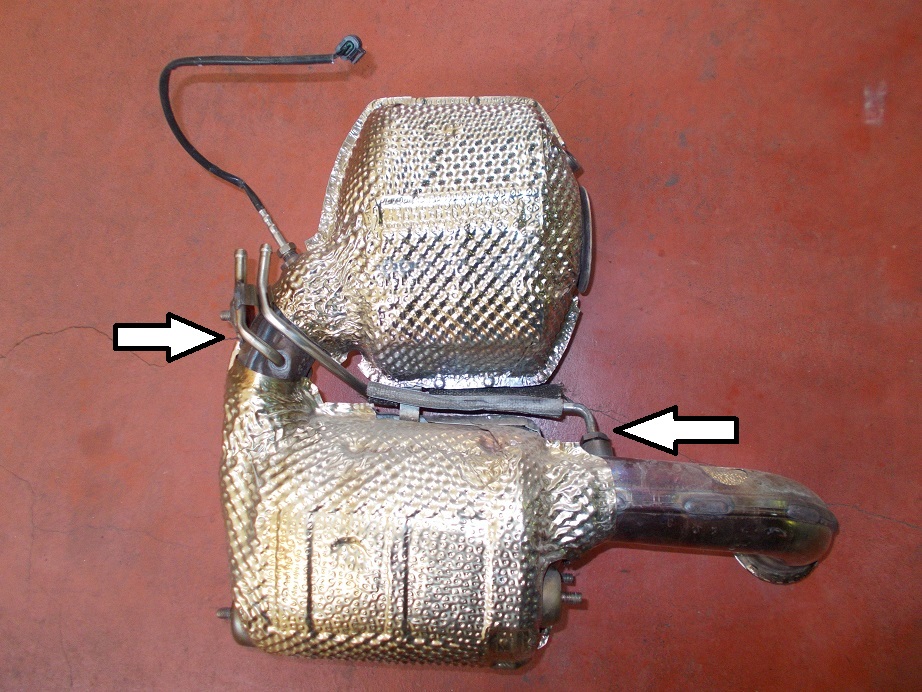

こちらが取り外す事が出来た「パティキュレートフィルター」です。

最終的には、どうやって外せたかというと…

ディーラーさんが言っていた「上から取り外す」事は出来ませんでした(泣)

何故かというと、このフィルターの大きさから分かるように、そんな「スペース」ありません!

では、どうしたかというと…

答えはこちら↓↓↓

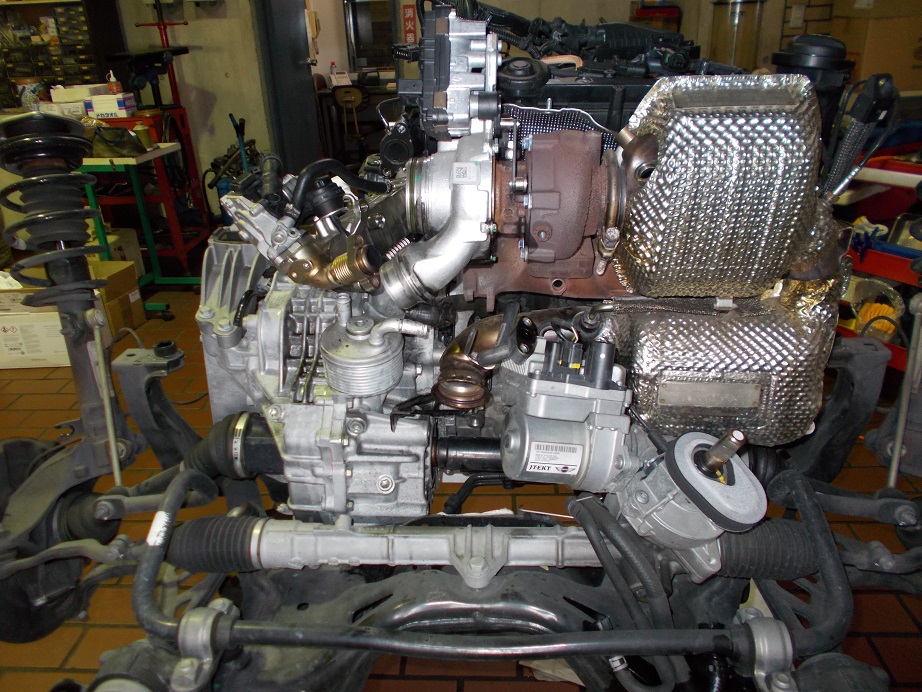

サブフレームと一緒にエンジン降ろしました(汗)

パティキュレートフィルターの状態がこちら↓↓↓

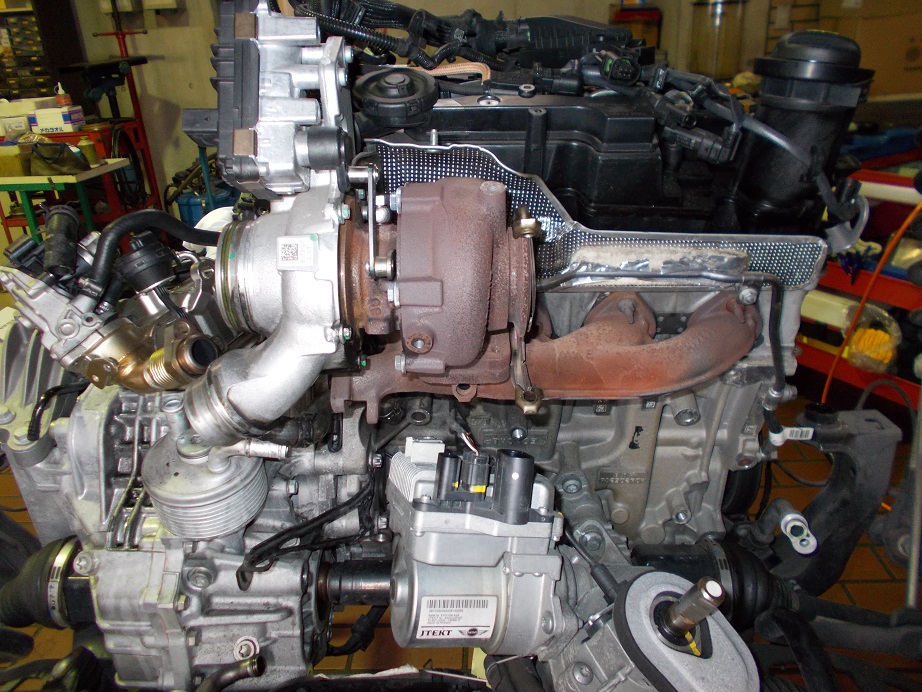

まず、ターボチャージャーが外れないんですよね(汗)

作業マニュアルにも、そう記載されてはいるんですが…

当然、この状態でエキゾーストマニホールドは外れませんので。

結果として、エンジン降ろさないとダメって事になった訳です。

パティキュレートフィルターが外れた状態がこちら↓↓↓

この状態でエンジンルームに戻すと、こうなります。

ドン!↓↓↓

これじゃ、パティキュレートフィルターが上から出てくる訳が無いですよね。

ちなみに上側の部分が触媒で、下側の部分がパティキュレートフィルターとなります。

裏返してみると分かりやすいでしょうか。

見ての通りですが、左側の矢印のパイプが入口側。

右側のパイプが出口側になっています。

両方のパイプの先にはプレッシャーセンサーが配置されていて、フィルター内部の詰まり具合を監視しています。

それに反応して、このような警告メッセージを点灯させるのです。

この後、取り外したパティキュレートフィルターは、修理してくれる業者さんへ。

パティキュレートフィルターが戻って来て、組み上げて完成です。

エンジン掛けた後↓↓↓

警告メッセージは点灯しなくなりました。

なかなか大変な作業でした。

ディーゼルエンジンを載っている方は、いつか必ず出会う修理です。

決して安くはない修理ですので。

ご覚悟下され~(汗)

※注意!

ここに掲載致しました、パティキュレートフィルター本体の修理に関しては、弊社が直接、依頼した訳ではないため、申し訳ございませんが、お問い合わせ頂いても回答は出来ません。

インターネットなどを活用して、お住まいに近い業者さんを探して頂き、直接ご相談下さい。

なかなか大変な作業でしたPart2②

さて、前回の続きとなります。

この「パティキュレートフィルター」を取り外すために、これから試行錯誤していきます。

エンジンルーム内には色々と外す部品が多く、横からホースが後ろへ回っていたり…

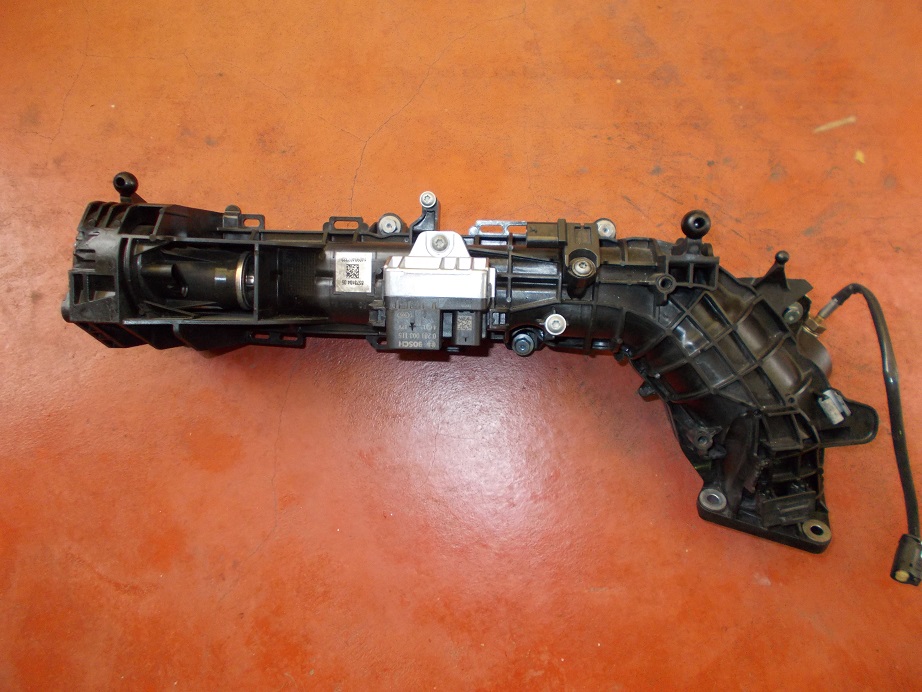

例えば、こちらはEGRバルブになります。

ちなみに、これを外しますと…

そして中の覗くと…

ススが溜まっています。

EGRバルブを外してみても…

最終的には作動が鈍くなり交換となりました。

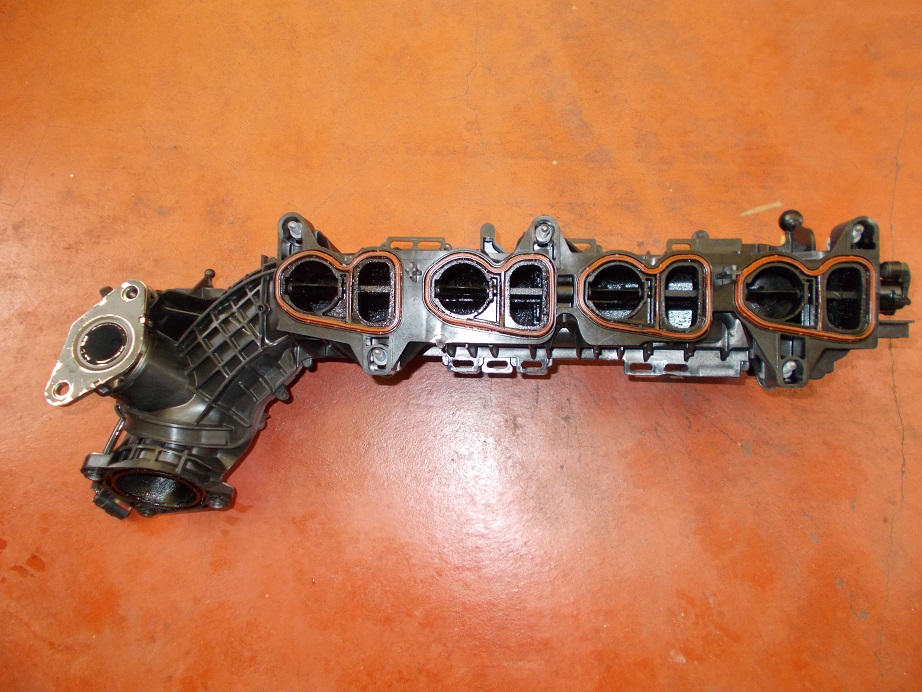

ディーゼルエンジンというのは、走行距離を重ねていくと、かなり汚れがひどくなっていきます。

こちらはインテークマニホールド↓↓↓

中を見てみると…

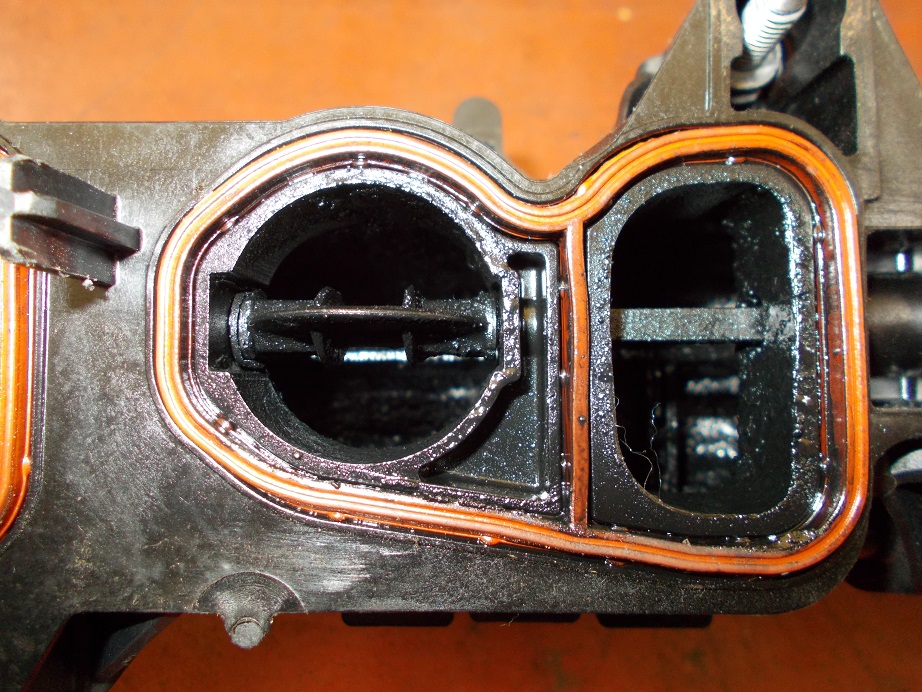

拡大してみましょう。

入口側を見てみても…

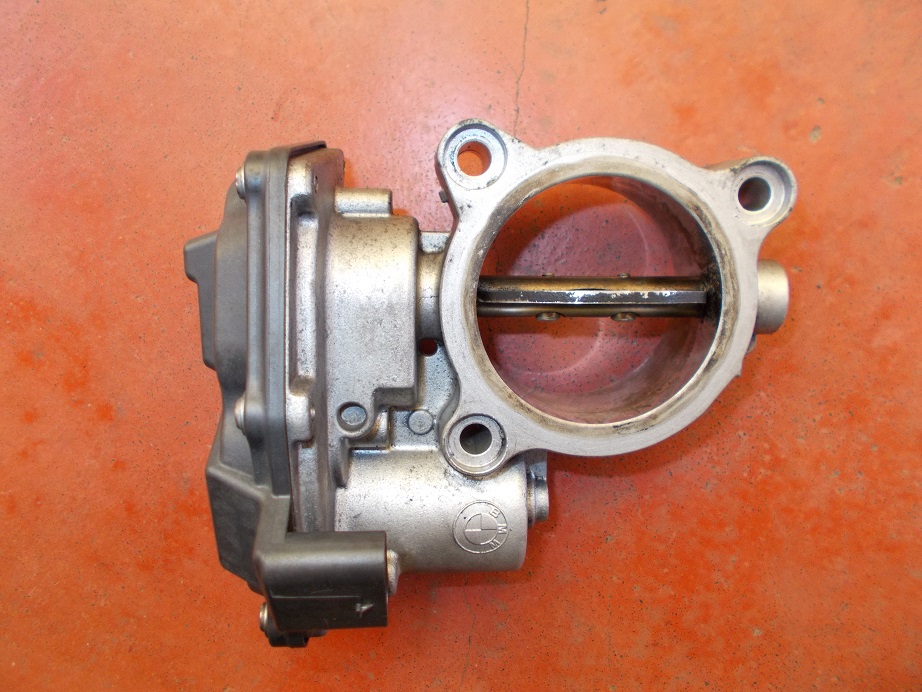

こちらはスロットルバルブ↓↓↓

凄いですよね(汗)

でも、この汚れ方だはディーゼルエンジンだからというよりも、ターボチャージャーからのオイル漏れが混入している可能性がありますかね。

しかし掃除をすれば結構、綺麗になります!

こちら↓↓↓

エンジンルーム側も、色々と外して、下側も外しています。

エキゾーストパイプだったり、遮熱版だったり…です。

試行錯誤した結果!ようやく外れました!!

それがこちら↓↓↓

さあ、どうやって外れてきたか、わかりますか?

その答えは次回に続きます。

お楽しみに!

なかなか大変な作業でしたPart2①

弊社では個人のお客様だけではなく、自動車の販売のみで営業されている方や、同じ整備をされている方からも、仕事の依頼を受ける事があります。

また、ある程度まで他の業者さんで診断、整備をした後、弊社に整備の依頼をされる方もいらっしゃいます。

先日、「パティキュレートフィルターを交換してほしい」との依頼がありました。

「パティキュレートフィルター」とは簡単に言うと、ディーゼルエンジンから排出されるガスを浄化する装置の事です。

ディーラーさんで診断して「交換しないとダメ」と判断されたそうで、交換すると高額なため、部品を取り外して、修理したいとの事。

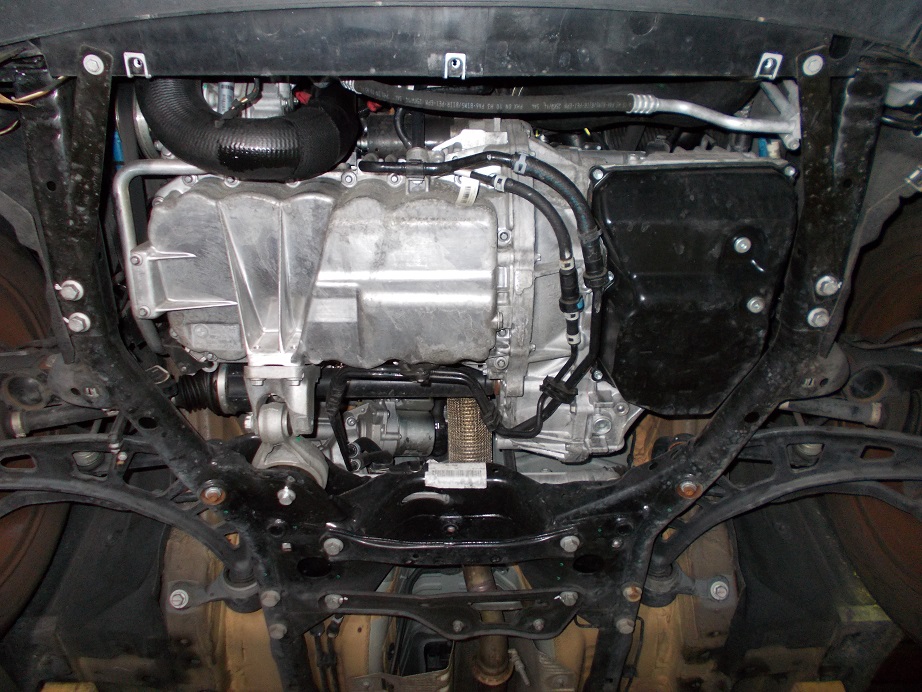

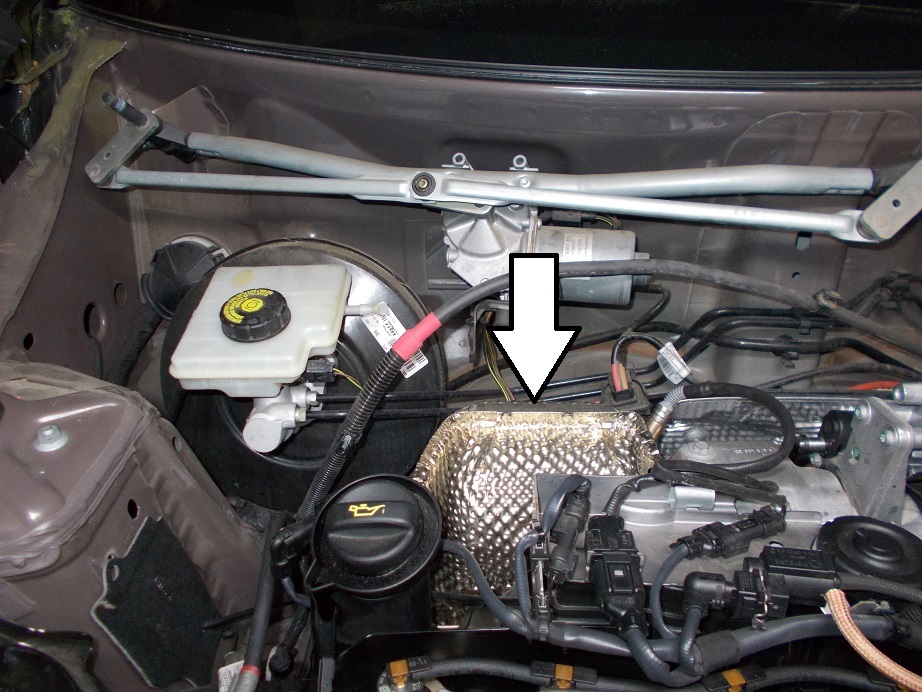

早速、車両が入庫↓↓↓

車両はBMW MINIのクロスオーバー。

車両を見てみると…

エンジンを掛けると、フィルターのようなマークが点灯。

パティキュレート フィルターが、どこにあるのか…

エンジンレームを点検。

下廻りから見ると…

無い…(汗)

と思いながら後ろ側へ移動すると…

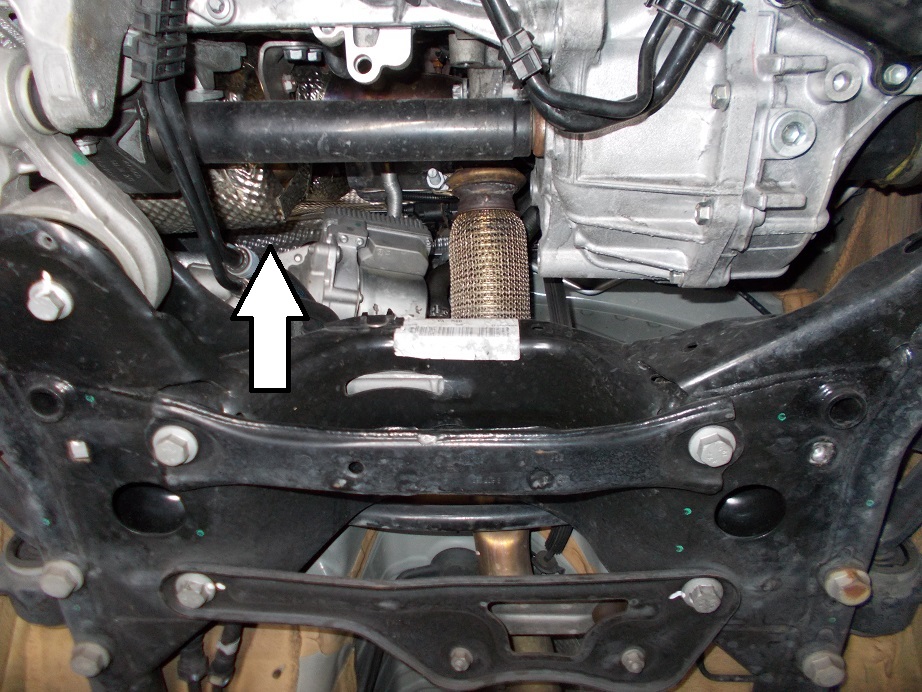

ありました!!

矢印の部品が 「パティキュレート フィルター」 です。

ちょっと角度を変えてみると。

ゴールドに輝く(!?)フィルターが見えます。

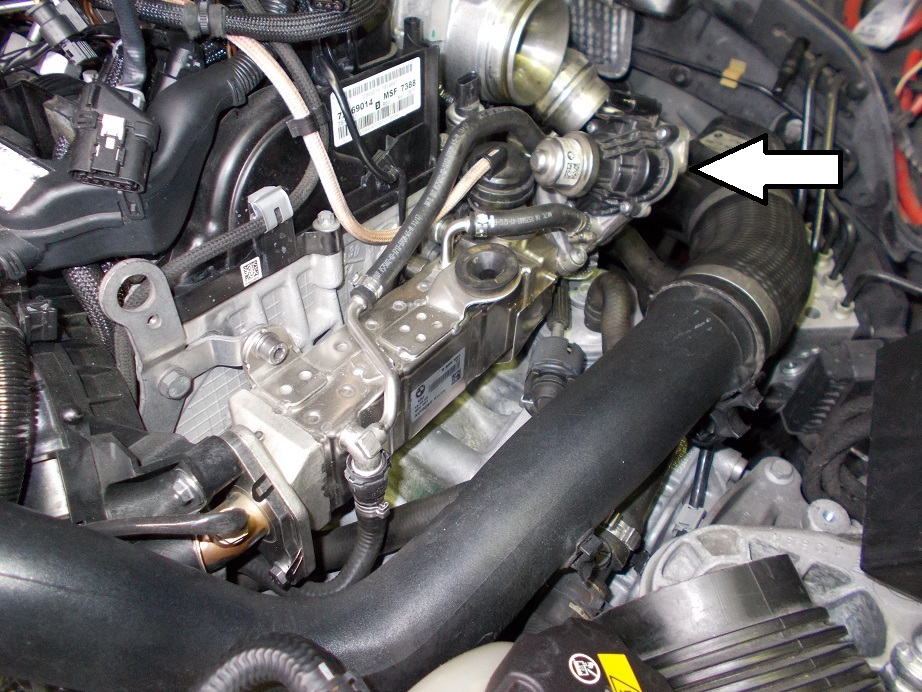

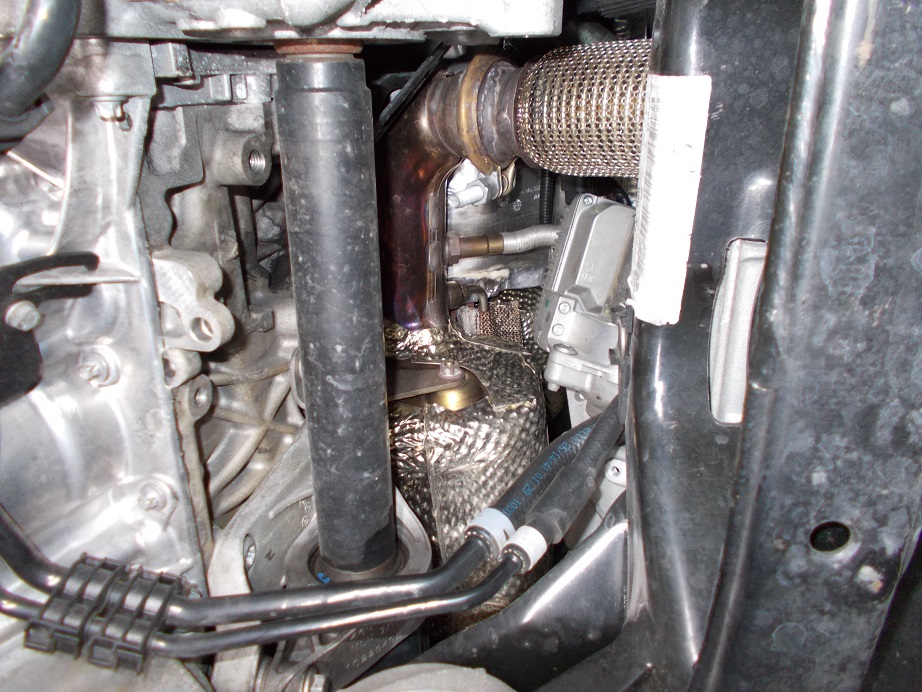

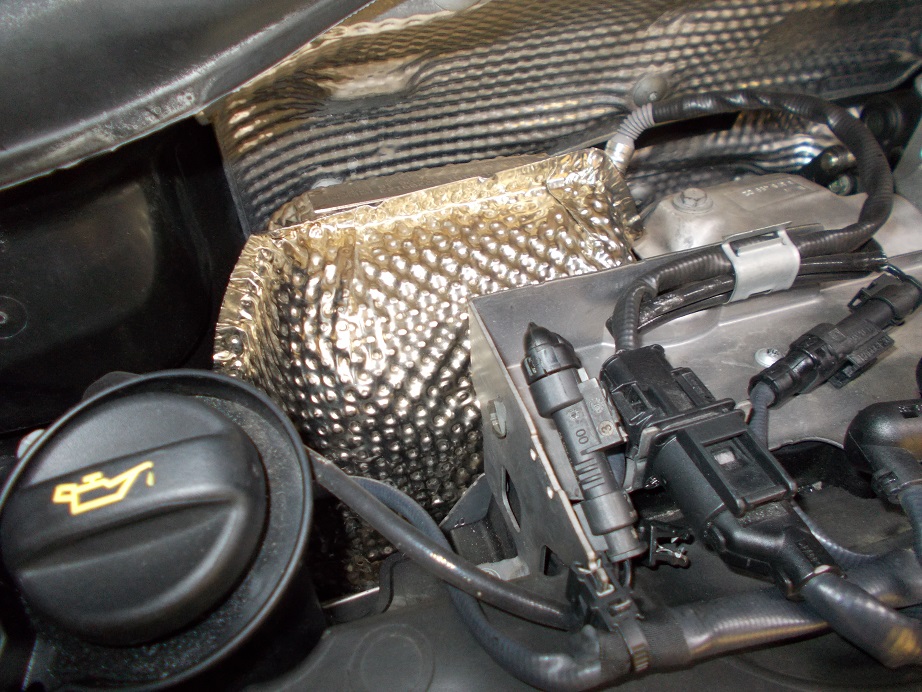

ディーラーさんからは「上から引き抜いて取り外す」とのアドバイスがあったという事で再度、エンジンルームへ。

エンジンカバーを取り外して…

見えてきましたが…

どう見ても上から外れる気がしないのですが…

角度を変えて見ても↓↓↓

とにかく外せるものは外していきましょう。

という事で、ここまで外しました。↓↓↓

ようやく、ここまで見えてきました。

これを横から見ると…

まだ取り外す事が出来るのか不安ですが…

今度は接続されている部品などを中心に、邪魔になる部品を外していきます。

ここからが、なかなかの作業になりました。

次回へ続きます。

簡単だったはすが…

前回、ヘッドライトを明るくしました。

交換作業する際、お客様より「自分で交換出来ますか?」との問い合わせを頂きました。

弊社としては「構造が分かっていれば簡単」との回答を致しました。

ですが実際には簡単ではありませんでした。

大変申し訳ございません!

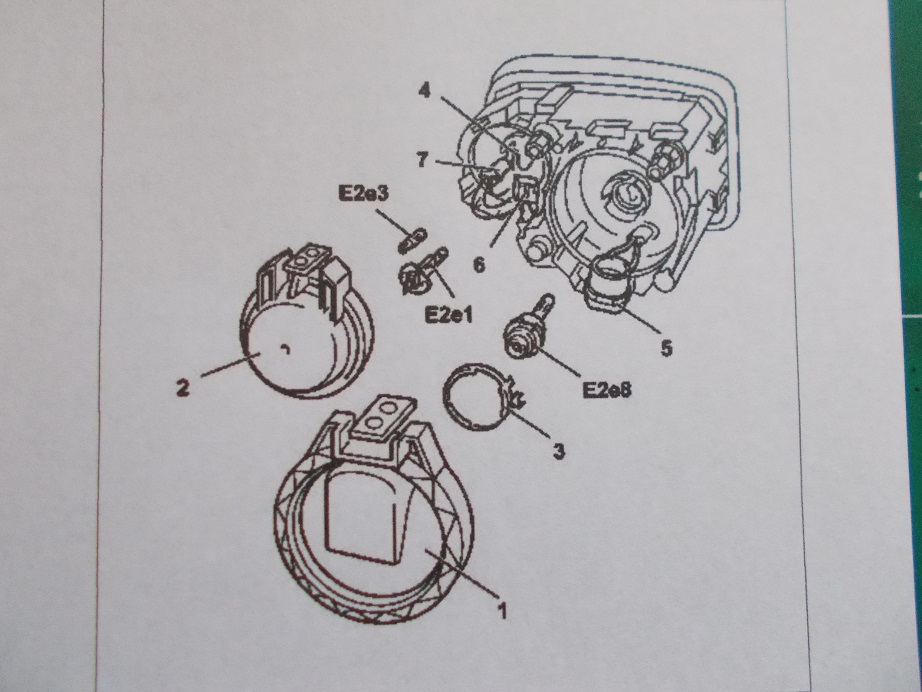

パーツカタログをみますと…

「E2e8」がヘッドライトのバルブです。

「3番」のリングを回すと外れるという構造になっています。

まず最初に、ヘッドライトユニットの後ろ側にスペースが無い車両の場合は、ヘッドライトユニットを取り外さないと、交換作業は出来ません。

この車両の場合、ヘッドライトユニットの後ろ側に「ウインドウォッシャータンク」が配置されていたため、上記のパーツカタログにある「1番」のカバーを外す事ができませんでした。

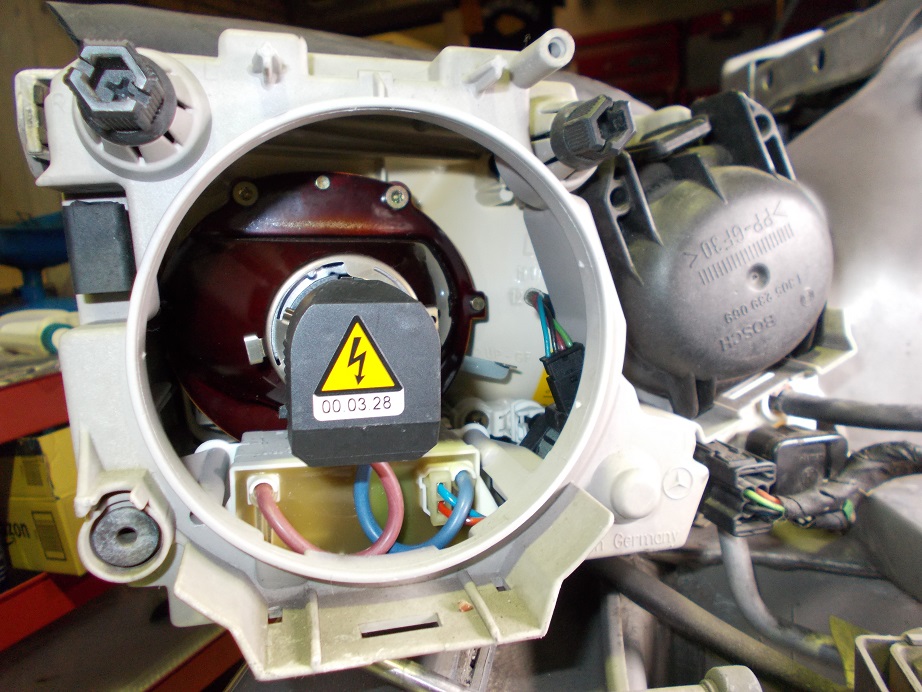

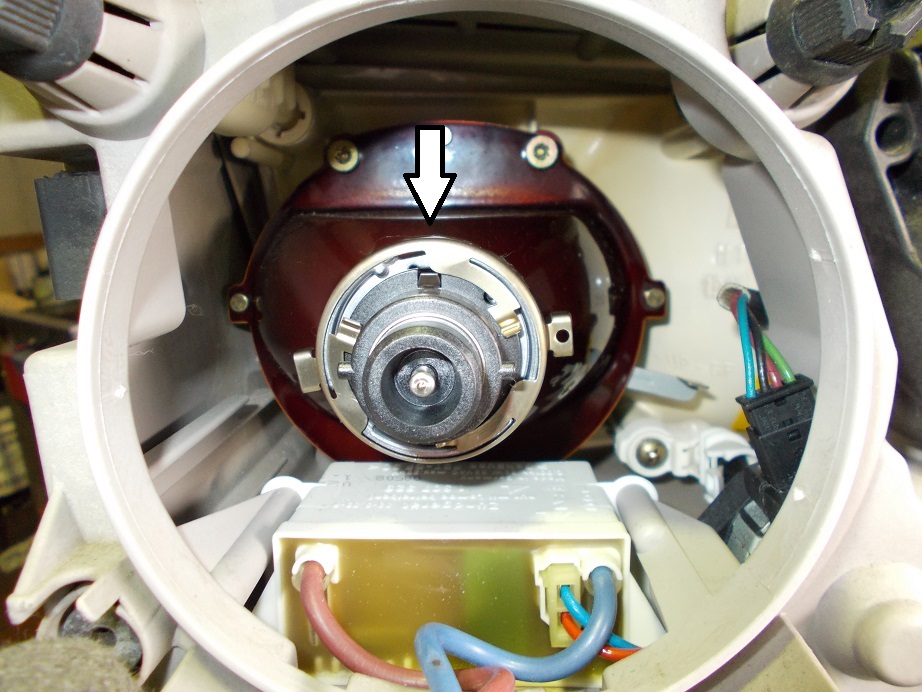

そして、ヘッドライトユニットを取り外して、カバーを開けたところが、こちらになります↓↓↓

バルブの後ろ側に取り付けられている「イグナイター」という部品は溝にハマっているだけなのでくるっと回せば簡単に外れます。

さて、バルブを外すためには…

矢印になる「リング」を回します。

反時計回りに回すと簡単に取れます…

…のはずが、取れません。(正確には回りません)

ほとんど交換していないため、硬くなっているだけか…

色々と工具などを使用して、試みましたが全く回りません。

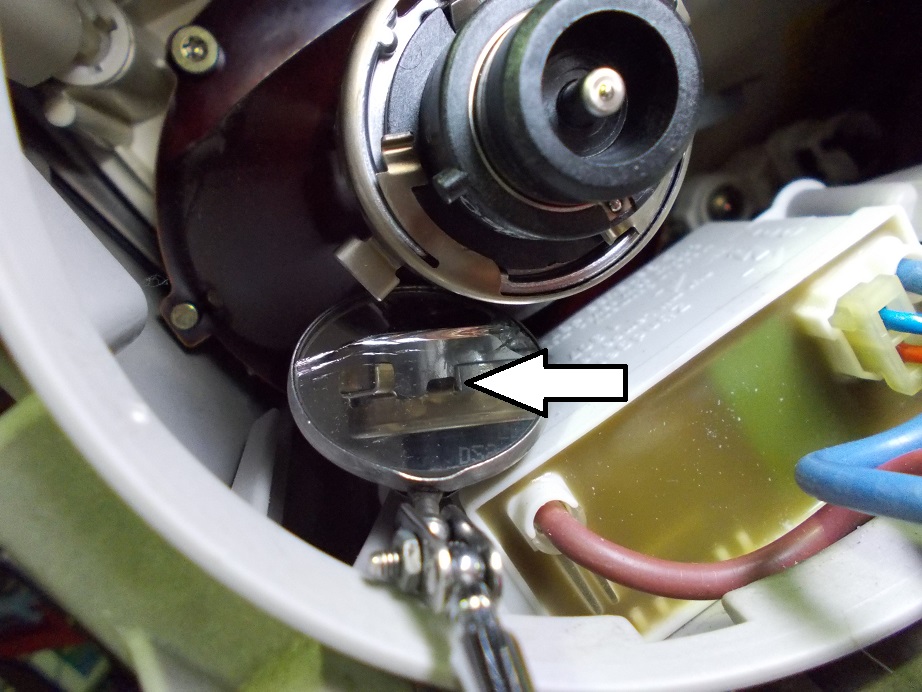

そして、よーく見てみると…

リングの後ろ側に「突起部」が「折り曲がっている」のが見えました。

これでは回る訳がないですね(汗)

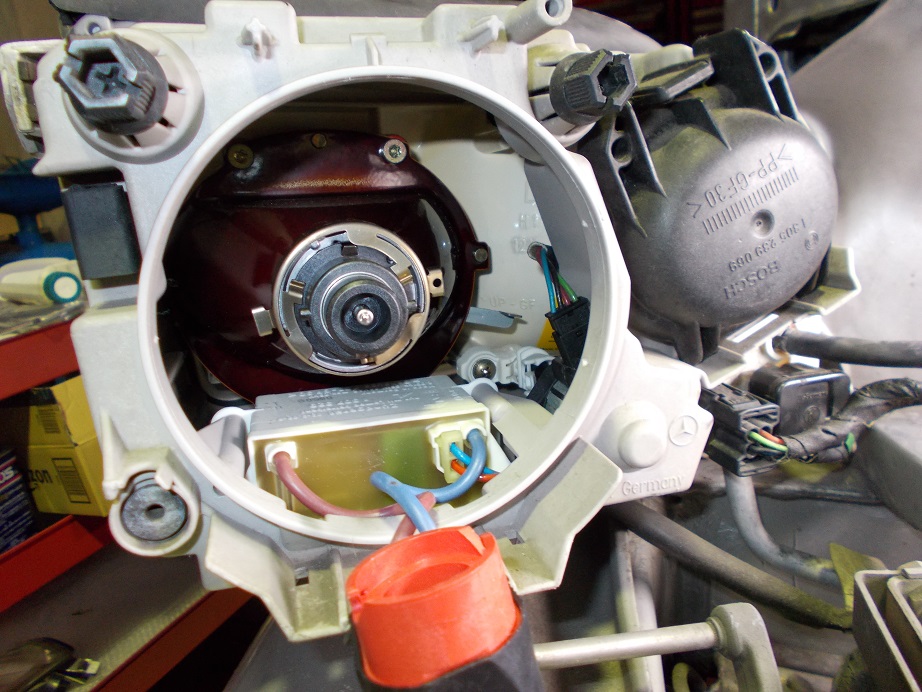

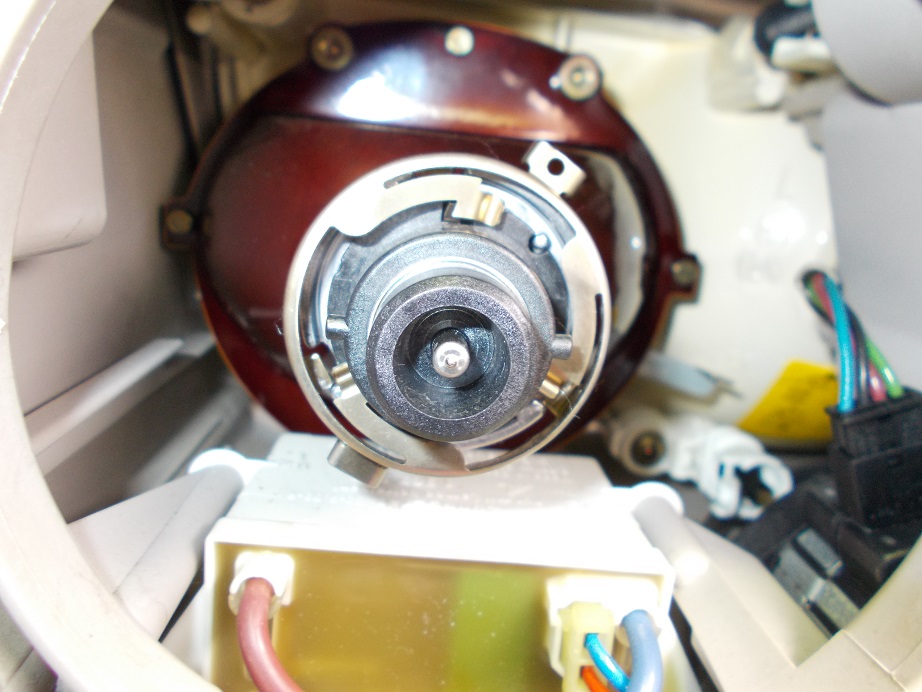

試行錯誤して、どうにかリングを回しました。

位置がズレたのが分かりますかね?

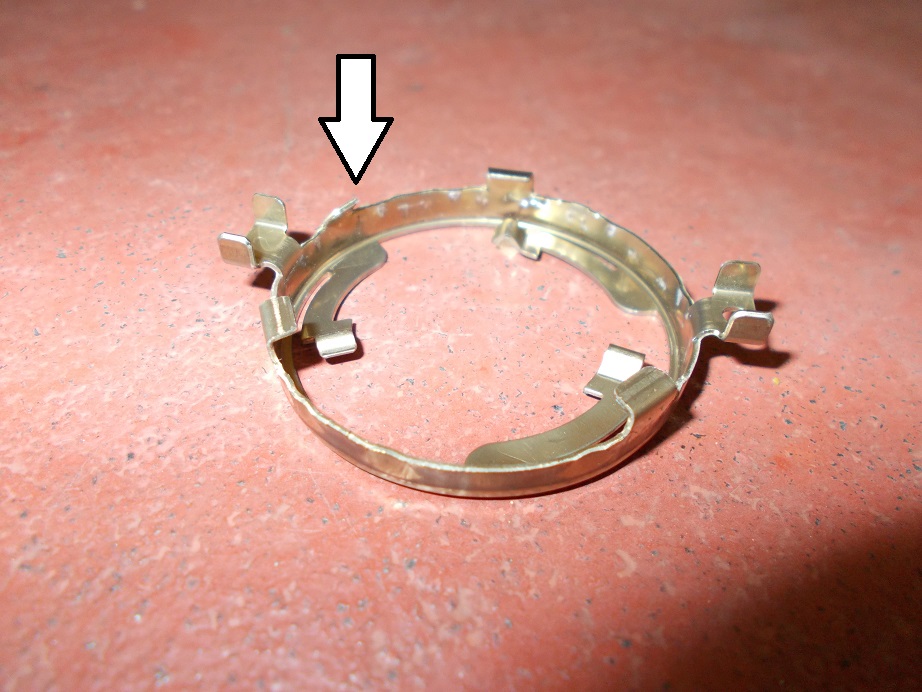

そしてリングを外してみました。

すると…

矢印の部分が引っ掛かり、回せないようになっていました。

この部分を曲げるには、それなりに特殊な工具が必要です。

一般のお客様が出来る範囲を超えていました。

簡単に考えてしまい申し訳ございません。

たかがバルブ交換と言っても、馬鹿には出来ない事を思い知りました。

お客様が、チャレンジするのはいいですが、あまり無理なさらないでください。

かえって壊してしまい、取り返しがつかない場合があります。

何かあれば是非、ご相談下さい。

お待ちしております。

明るいのに変えてみますか?

最近、段々と秋の季節となり、暗くなる時間帯が早くなってきています。

車を使用している方は、夕方になるとヘッドライトを点灯させる時間帯も早くなってきていると感じている方が多いのではないでしょうか。

そして「最近、ちょっと暗いかも」と感じて、バルブを新品にしたり、明るいバルブに変えたりと対策をしていると思います。

そもそも、どう対策するのか!?

ヘッドライトのバルブ(電球)には種類があるのをご存知だろうか。

・ハロゲンバルブ

・HID バルブ

・LED バルブ

この3種類です。

「ハロゲンバルブ」は、昔からあるコイル状のフィラメントに電気を流して発光させるタイプ。

低価格で交換も簡単。でも寿命が短い。

「HIDバルブ」は、アーク放電という方式で発光させるタイプ。

とても明るいですが、高価格で取り付けや交換に手間がかかります。

「LEDバルブ」は、LEDが発光するタイプ。

明るさはHIDバルブには敵いませんが…

高価格ですが、長寿命で、消費電力が少ない。

どれにするかは予算次第。

先日、お客様より「明るいバルブに変えたい」との依頼を受けました。

車両はベンツのSL。

ヘッドライトは「HIDバルブ」です。

メルセデスベンツでいうと「キセノンヘッドライト」ですね。

それがこちら↓↓↓

少し黄色っぽい感じがわかるでしょうか。

色温度の単位で「ケルビン(K)」という表示があります。

メーカー純正品は約4,000Kくらい。

明るいバルブに変える場合、5,000~6,000Kくらいのものを選んで下さい。

十分に明るいです。

ちなみにバルブを比較してみると…

左が「4,000K」のバルブ。右側が「6,500K」のバルブです。

拡大してみましょう。

若干の形状の違いはありますが、大きな違いはわかりません。

そして、こちらが交換後↓↓↓

どちらかというと「白く」なります。

注意して頂きたいのが、これ以上のケルビン値の高いバルブを装着すると「青く」なります。

その場合、「車検」が通りません。

それと「ノーブランド品」で安価なバルブが多く、出回っています。

出来れば「メーカー品」をお勧め致します。

弊社でも試しにと購入した「ノーブランド品」は、取り付け後、直ぐに点灯しなくなりました。

ホントご注意くださいね。

次回は、交換作業のご紹介を致します。

お楽しみに!